Реферат "Особенности работы с одарёнными детьми в общеобразовательной школе: выявление и создание условий для их развития"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» ГОРОДА ЖИЗДРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Реферат

«Особенности работы с одаренными детьми

в образовательной школе:

выявление и создание условий для их развития»

подготовила

учитель начальных классов

Федотова Людмила Ивановна

2013 год

Содержание

Глава 1. Введение. Актуальность изучаемой темы. …….……………….2

Глава 2. Одаренность детей младшего школьного возраста……………..4

2.1. Определение понятия «одаренность»………………………….4

2.2. Признаки одаренности…………………………………………..5

2.3. Виды одаренности……………………………………………….7

2.4. Особенности личности одаренного ребенка………………….12

2.4.1. Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития качества личности…………………………………13

2.4.2. Взаимоотношения одаренных детей с гармоничным типом развития качества личности со сверстниками и педагогами……..15

2.5. Проблемы одаренных детей…………………………………….15

2.6. Роль семьи в развитии одаренности детей……………………..16

Глава 3. Выявление одаренных детей………………………………………18

3.1. Принципы выявления одаренных детей Л. И. Савенкова…….18

3.2. Организационный уровень диагностики одаренных детей А. И. Савенкова………………………………………………………………………20

3.3. Организационный уровень диагностики одаренных детей Е. И. Щеблановой……………………………………………………………………22

3.4. Методики диагностики одаренных детей…………………….....23

3.4.1. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7 лет (МЭДИС)………………………………………………………..23

3.4.2. Тест-анкета американских специалистов Ф. Татл и Л. Беккер для определения способных и одаренных детей………………………………...27

3.4.3. Анкета Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч "Как распознать одаренность"……………………………………………………………………28

3.4.4. Методика "Карта одаренности" Хаана и Каффа (5-10 лет)………………………………………………………………………………31

3.4.5. Методика «Карта интересов для младших школьников»……………………………………………………………………35

3.4.6. Методика «Характеристика ученика»……………….....38

3.4.7. Методики для родительского исследования……….......40

Глава 4. Направления и формы работы с одаренными детьми в сфере образования………………………………………………………………………42

4.1. Общие принципы……………………………………………………42

4.2. Цели обучения……………………………………………………….42

4.3. Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы……………………………………………………………………………..43

4.4. Обучение одаренных детей в системе дополнительного образования………………………………………………………………………44

4.5. Формы работы с одаренными детьми……………………………...46

Заключение. …………………………………………………………………......47

Список используемых источников……………………………………………49

« Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то формирование личности будет проходить на основе обогащения её интеллектуального профиля…

Обучая детей творческому мышлению, мы обогащаем их не только интеллектуально, но и личностно»

Р.Дж. Стернберг, Е. Григоренко.

Глава 1. Введение . Актуальность изучаемой темы

Как показывает многолетняя практика, для успешного интеллектуального развития школьников недостаточно наличия хорошо организованной систематической напряженной общеобразовательной работы в школе. Необходимым условием этого является использование научных представлений и методов к проблеме выявления и развития одаренности. По последним данным примерно пятая часть детей в школьном возрасте, то есть 20% может быть отнесена к одаренным детям. Но они, как правило, лишены необходимой для развития их талантов поддержки. И поэтому всего лишь 2-5% от общего числа детей действительно проявляют себя как одаренные.

Раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него самого, но для общества в целом. Выявление и специальное обучение одаренных детей долгое время считалось непозволительной роскошью: талант, якобы, настолько очевиден, что сам всего добьется. На деле же все оказывается не столь очевидно. Научные исследования и практика показывают, что развитие таланта может быть задержано и даже загублено на любом этапе развития.

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Реформа образования в России позволяет обратиться к поддержке одаренных детей.

Талантливая молодежь – это будущая национальная профессиональная элита.

Поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра.

В настоящее время по этой проблеме используются нормативно-правовые документы:

-основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948;

- основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

- Закон РФ «Об образовании» от 16.11.1997 года с дополнениями от 05.03.2004 и действующий до 01.09.2013г;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации", вступающий в силу с 01.09.2013г;

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001;

- Федеральная целевая подпрограмма «Одаренные дети», в рамках Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ от 3.10.2002.

Результаты психолого-педагогических исследований последних десятилетий убедительно доказали необходимость создания условий для развития одаренных учащихся уже на этапе начальной школы, самореализация которых не может быть эффективно осуществлена в рамках традиционного обучения.

В отечественной науке исследованию проблемы одаренности посвящены труды И.С. Авериной, А.Г. Асмолова, Ю.Д. Бабаевой, В.И. Панова, А.И. Савенкова, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной, В.Э. Чудновского, В.Д. Шадрикова, Г.Т. Шпаревой, Н.Б. Шумаковой, В.П. Эфроимсона.

Развитию творческих способностей как составляющему компоненту одаренности посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Л.А. Венгера, А.М. Матюшкина, Е.Л. Яковлевой, в которых предложены программы по развитию творческого потенциала личности на разных этапах обучения. Сущность и виды одаренности, ее возрастные характеристики раскрываются в трудах таких зарубежных ученых, как Дж. Гилфорд, Р. Кеттел, Дж. Рензулли, Б. Тейлор, Дж. Фримен и др.

Глава 2. Одаренность детей младшего школьного возраста

2.1. Определение понятия «одаренный ребёнок»

В настоящее время не существует четкого определения одаренности. Значительные трудности в определении понятия одаренности связаны с общепринятым пониманием этого термина, когда одаренность рассматривается как синоним таланта.

В советской психологии - Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн - намечалось понимание того, что одаренность есть нечто большее, чем сумма способностей, а именно включает не только количественный, но и качественный компонент. Но данный подход не был ни проработан концептуально, ни обеспечен методически. Психологи и педагоги, занимающиеся вопросами детской одаренности, в основном придерживаются определения одаренности, которое было предложено Комитетом образования США.

В 1972г Комитет по образованию США опубликовал следующее определение одаренности: одаренными и талантливыми детьми можно назвать тех, которые, по оценке опытных специалистов, в силу выдающихся способностей демонстрируют высокие достижения в одной или нескольких сферах деятельности: интеллектуальной, академической, творческой, общения и лидерства, в художественной, спортивной. И так, в основе определения одаренности можно выделить опережающее интеллектуальное развитие и способность к творчеству. Непременная отличительная черта одаренного ребенка - оригинальность его мышления, выражающаяся в непохожести, нестандартности решения. Одаренные дети обладают обостренной наблюдательностью, как правило, их отличает великолепное чувство юмора.

И еще одно выдающееся свойство - это громадное упорство в области их интересов.

На современном этапе развития науки «одаренность» трактуется как интегральное качество (Дж. Галагер, Дж. Торренс, Дж. Фельдхьюдссен, К. Хеллер, А.М. Матюшкин), которое включает в себя следующие компоненты: когнитивный, личностный, творческий и др. Понятия «одаренность» и «одаренный ребенок», изложенные в рабочей концепции одаренности федеральной целевой подпрограммы «Одаренные дети» (составная часть программы «Дети России» на 2003-2006 годы, утверждённой распоряжением Министра образования Российской Федерации № 780-28 от 19.06.2003 г.).

Одаренность:

- одаренность, которая проявляется в высоком уровне общего умственного развития, творческих проявлений и восприимчивости к учению во многих областях знаний.

- качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития других.

Одаренность:

- это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми;

- общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности;

- совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия природных предпосылок и способностей;

- талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности.

Одаренные дети:

– дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие способности, чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению;

- дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность (к музыке, рисованию, технике и т.д.).

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Можно ограничиваться только этими определениями, так как для школьного образования именно эти виды одарённости являются приоритетными.

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе формирования и реализации индивидуального дарования.

2.2. Признаки одаренности

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий.

Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный.

Инструментальный характеризует способы его деятельности, а мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности.

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан следующими признаками:

- наличие специфических стратегий деятельности;

- способы деятельности одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную продуктивность.

При этом выделяются три основных уровня успешности деятельности:

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения;

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения в заданной ситуации;

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей и решений.

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уровень успешности — новаторство как выход за пределы требований выполняемой деятельности, что позволяет ему открывать новые приемы и закономерности.

Кроме того, знания одаренного ребенка отличаются повышенной «клейкостью» - ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направленности информацию, высоким удельным весом процедурных знаний - знаний о способах действия и условиях их использования, большим объемом управляющих и организующих знаний.

У одаренных детей своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением структуры знаний, представлений и умений. Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды.

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан следующими признаками:

- повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия;

- повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности;

- ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело;

- наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие;

- предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов;

- высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству.

Психологические особенности детей, демонстрирующих одаренность, могут рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как факторы, ее порождающие. Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность к мгновенным вычислениям и т.п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. Поэтому наличие указанных психологических особенностей может служить лишь основанием для предположения об одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. Авторы исследований подчеркивают, что поведение одаренного ребенка совсем не обязательно должно соответствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. Поведенческие признаки одаренности (инструментальные и особенно мотивационные) вариативны и часто противоречивы в своих проявлениях, поскольку во многом зависимы от предметного содержания деятельности и социального контекста. Тем не менее, даже наличие одного из этих признаков должно привлечь внимание специалиста и ориентировать его на тщательный и длительный по времени анализ каждого конкретного индивидуального случая.

2.3. Виды одаренности

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу классификации. В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный аспекты.

Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их выраженности.

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.

2. Степень сформированности.

3. Форма проявлений.

4. Широта проявлений в различных видах деятельности.

5. Особенности возрастного развития.

По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных видов деятельности с учетом разных психических сфер и соответственно степени участия определенных уровней психической организации (принимая во внимание качественное своеобразие каждого из них).

К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познавательной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы психики представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой. В рамках каждой сферы могут быть выделены следующие уровни психической организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают сенсомоторный, пространственно-визуальный и понятийно-логический уровни. В рамках эмоциональной сферы — уровни эмоционального реагирования и эмоционального переживания. В рамках мотивационно-волевой сферы — уровни побуждения, постановки целей и смыслопорождения.

Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия «одаренность» позволил выделить следующие виды одаренности:

-Общая интеллектуальная (академическая) одаренность;

-Информационно - коммуникативная одаренность;

-Творческая одаренность;

-Социальная одаренность;

-Спортивная одаренность.

В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную.

В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).

В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность.

В коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную (привлекательную, притягательную)одаренность.

И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.

Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» является наиболее важной в плане понимания качественного своеобразия природы одаренности. Данный критерий является исходным, тогда как остальные определяют особенные, в данный момент характерные для человека формы.

В рамках этой классификации могут быть поставлены и решены следующие два вопроса:

— как соотносится одаренность и отдельные способности?

— существует ли «творческая одаренность» как особый вид одаренности?

Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволяет отойти от житейского представления об одаренности как количественной степени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как системного качества. И рассматривать одаренность как интегральное проявление разных способностей в целях конкретной деятельности. Один и тот же вид одаренности может носить неповторимый, уникальный характер, поскольку отдельные компоненты одаренности у различных людей могут быть выражены в разной степени. Одаренность может состояться только в том случае, если резервы самых разных способностей человека позволят компенсировать недостающие или недостаточно выраженные компоненты, необходимые для успешной реализации деятельности.

Яркая одаренность или талант свидетельствует о наличии высоких способностей по всему набору компонентов, затребованных деятельностью, а также об интенсивности интеграционных процессов «внутри» субъекта, вовлекающих его, в личностную сферу.

Из трудов людей, занимающихся вопросом существования «Творческой одаренности», становится понятным то, что «творческая одаренность» не рассматривается как особый, самостоятельный вид одаренности, характеризуя любой вид труда. Условно говоря, «творческая одаренность» — это характеристика не просто высшего уровня выполнения любой деятельности, но ее преобразования и развития.

Такой теоретический подход имеет важное практическое следствие: говоря о развитии одаренности, нельзя ограничивать свою работу лишь составлением программ обучения (ускорения, усложнения и т.д.). Необходимо создавать условия для формирования внутренней мотивации деятельности, направленности и системы ценностей, которые создают основу становления духовности личности. История науки и особенно искусства дает массу примеров того, что отсутствие или потеря духовности оборачивались потерей таланта.

По критерию «степень сформированности одаренности» можно выделить:

— актуальную одаренность;

— потенциальную одаренность.

Актуальная одаренность — это психологическая характеристика ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормами. В данном случае речь идет не только об учебной, но и о широком спектре различных видов деятельности.

Особую категорию актуально одаренных детей составляют талантливые дети. Считается, что талантливый ребенок — это ребенок, достижения которого отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости. Как правило, конкретный продукт деятельности талантливого ребенка оценивается экспертом (высококвалифицированным специалистом в соответствующей области деятельности) как отвечающий в той или иной мере критериям профессионального мастерства и творчества.

Потенциальная одаренность — это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т.д.).

Выявление потенциальной одаренности требует высокой прогностичности используемых диагностических методов, поскольку речь идет о еще несформировавшемся системном качестве, о дальнейшем развитии которого можно судить лишь на основе отдельных признаков. Интеграция компонентов, необходимая для высоких достижений, еще отсутствует. Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные психические возможности ребенка.

По критерию «форма проявления» можно говорить о:

— явной одаренности;

— скрытой одаренности.

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Поэтому специалисту в области детской одаренности с большой степенью вероятности удается сделать заключение о наличии одаренности или высоких возможностях ребенка.

Он может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». Однако далеко не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно.

Скрытая одаренность проявляется в замаскированной форме, она не замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить необходимой помощи и поддержки. Нередко в «гадком утенке» никто не видит будущего «прекрасного лебедя», хотя известны многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» добивались высочайших результатов.

Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в специфике культурной среды, в которой формируется ребенок, в особенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в ошибках, допущенных взрослыми при его воспитании и развитии, и т.п. Скрытые формы одаренности — это сложные по своей природе психические явления.

В случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до определенного времени в успешности деятельности, понимание личностных особенностей одаренного ребенка особенно важно. Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его незаурядности. Именно своеобразные черты личности, как правило, органично связанные с одаренностью, дают право предположить у такого ребенка наличие повышенных возможностей.

Выявление детей со скрытой одаренностью не может сводиться к одномоментному психодиагностическому обследованию больших групп дошкольников и школьников. Идентификация детей с таким типом одаренности — это длительный процесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, включении его в различные виды реальной деятельности, организации его общения с одаренными взрослыми, обогащении его индивидуальной жизненной среды, вовлечении его в инновационные формы обучения и т.д.

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» можно выделить:

— общую одаренность;

— специальную одаренность.

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и выступает как основа их продуктивности. В качестве психологического ядра общей одаренности выступает результат интеграции умственных способностей, мотивационной сферы и системы ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и другие качества личности. Важнейшие аспекты общей одаренности — умственная активность и ее саморегуляция.

Общая одаренность определяет соответственно уровень понимания происходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее целенаправленности.

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, спорт, общение и др).

В основе одаренности к разным видам искусства лежит особое, сопричастное отношение человека к явлениям жизни и стремление воплотить ценностное содержание своего жизненного опыта в выразительных художественных образах. Кроме того, специальные способности к музыке, живописи и другим видам искусства формируются под влиянием ярко выраженного своеобразия сенсорной сферы, воображения, эмоциональных переживаний и т.д. Еще одним примером специальных способностей является социальная одаренность — одаренность в сфере лидерства и социального взаимодействия (семья, политика, деловые отношения в рабочем коллективе).

Общая одаренность связана со специальными видами одаренности. В частности, под влиянием общей одаренности проявления специальной одаренности выходят на качественно более высокий уровень освоения конкретной деятельности (в области музыки, поэзии, спорта, лидерства и т.д.). В свою очередь, специальная одаренность оказывает влияние на избирательную специализацию общих, психических ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуальное своеобразие и самобытность одаренного человека.

По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать

— раннюю одаренность;

— позднюю одаренность.

Решающими показателями здесь выступают темп психического развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие и соответственно раннее обнаружение дарований (феномен «возрастной одаренности») далеко не всегда связаны с высокими достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода относительно перспектив дальнейшего психического развития личности.

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название «вундеркинды». Вундеркинд (буквально «чудесный ребенок») — это ребенок, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности — математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и т.д.

Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способностей. Для них характерно чрезвычайно раннее, с 2—3 лет, освоение чтения, письма и счета; овладение программой трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор сложной деятельности по собственному желанию (пятилетний мальчик пишет «книгу» о птицах с собственноручно изготовленными иллюстрациями, другой мальчик в этом же возрасте составляет собственную энциклопедию по истории и т.п.). Их отличает необыкновенно высокое развитие отдельных познавательных способностей (блестящая память, необычная сила абстрактного мышления и т.п.).

Существует определенная зависимость между возрастом, в котором проявляется одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано дарования проявляются в сфере искусства, особенно в музыке. Несколько позднее одаренность проявляется в сфере изобразительного искусства. В науке достижение значимых результатов в виде выдающихся открытий, создания новых областей и методов исследования и т.п. происходит обычно позднее, чем в искусстве. Это связано, в частности, с необходимостью приобретения глубоких и обширных знаний, без которых невозможны научные открытия. Раньше других при этом проявляются математические дарования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономерность подтверждается фактами биографий великих людей.

Подведем итог сказанному выше: любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему характеру явлением. Для специалиста-практика это возможность и вместе с тем необходимость более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка.

2.4. Особенности личности одаренного ребенка

Выше уже отмечалось, что различия в одаренности могут быть связаны как с мерой проявления признаков одаренности, так и с оценкой уровня достижений ребенка.

Разделение одаренности по данному основанию, несмотря на его условность, происходит на основе сравнения различных показателей, характеризующих детскую одаренность, со средней возрастной нормой достижений.

О детях, которые настолько превосходят по своим способностям и достижениям остальных, обычно говорят как о детях с исключительной, особой одаренностью. Успешность выполняемой ими деятельности может быть необычно высокой. Однако именно эти дети чаще других имеют серьезные проблемы, которые требуют особого внимания и соответствующей помощи со стороны учителей и психологов.

Поэтому при градации одаренности следует иметь в виду, что ее следует дифференцировать на одаренность с гармоничным и дисгармоничным типами развития.

Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать «счастливым» вариантом жизни ребенка. Такие дети отличаются соответствующей своему возрасту физической зрелостью. Их высокие, объективно значимые достижения в определенной предметной области органично сочетаются с высоким уровнем интеллектуального и личностного развития. Как правило, именно эти одаренные дети, став взрослыми, добиваются экстраординарных успехов в выбранной ими профессиональной деятельности.

Другое дело — одаренные дети с дисгармоничным типом развития. Различия заключаются не только в очень высоком уровне отдельных способностей и достижений (нередко именно эти дети имеют показатели IQ от 130 до 180). В основе этого варианта одаренности, возможно, лежат другой генетический ресурс, а также другие механизмы возраст-нога развития, характеризующегося чаще всего ускоренным, но иногда и замедленным темпом. Кроме того, его основу может представлять другая структура с нарушением интегративных процессов, что ведет к неравномерности развития различных психических качеств, а подчас ставит под вопрос наличие одаренности, как таковой.

Процесс становления одаренности таких детей почти всегда сопровождается сложным набором разного рода психологических, психосоматических и даже психопатологических проблем, в силу чего они могут быть зачислены в «группу риска».

2.4.1. Особенности личности одаренных детей с гармоничным типом развития качества личности

Стремление к творческой деятельности считается отличительной характеристикой таких одаренных детей. Они высказывают собственные идеи и отстаивают их. В силу того, что они не ограничиваются в своей деятельности теми требованиями, которые содержит задание, они открывают новые способы решения проблем. Они нередко отказываются от традиционных методов решения, если их способы более рациональны и красивы.

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятельность в процессе обучения и потому в меньшей степени, чем их одноклассники, нуждаются в помощи взрослых. Иногда педагоги ошибочно за одаренность принимают самостоятельность ученика при выполнении заданий: сам подобрал материал, проанализировал его и написал реферат и т.д. Однако самостоятельность одаренных детей связана со сформированностью «саморегуляционных стратегий» обучения, которые они легко переносят на новые задачи. По мнению специалистов, мера «автономного самообучения» может выступать своеобразным индикатором наличия выдающихся способностей. Для самообучения необходимо приобретение метакогнитивных навыков (способность делать выводы (понять) относительно того, способно оно справиться с заданием или нет), лежащих в основе способности ребенка в той или иной степени управлять собственными познавательными процессами, планировать свою деятельность, систематизировать и оценивать полученные знания.

Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека родителей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных учащихся, затормозить развитие процессов саморегуляции, привести к потере самостоятельности и мотивации к освоению нового.

Учитывая эти особенности одаренных детей при организации учебного процесса необходимо предусмотреть возможности повышения самостоятельности, инициативности и — в определенной мере — ответственности самого учащегося.

Одаренные дети часто стремятся самостоятельно выбирать, какие предметы и разделы учебной программы они хотели бы изучать ускоренно и/или углубленно, планировать процесс своего обучения и определять периодичность оценки приобретенных знаний. Следует предоставить им эти возможности. В современной педагогике имеется немало инновационных разработок, позволяющих ребенку самому инициировать собственное обучение. Вместе с тем подобное обучение требует организации специальных форм взаимодействия со взрослыми (в первую очередь с учителями). Одаренный ребенок нуждается во взрослых наставниках не меньше других детей.

Как отмечалось выше, мотивационными признаками одаренных детей являются высокий уровень познавательной потребности, огромная любознательность, страстная увлеченность любимым делом, наличие ярко выраженной внутренней мотивации. С раннего детства одаренные дети демонстрируют интенсивный интерес к познанию, проявляя при этом удивительную способность к концентрации внимания на "проблеме и даже своего рода одержимость.

Вопреки распространенному мнению о том, что одаренность всегда «глобальна», в силу чего одаренные дети хорошо успевают по всем школьным предметам, ибо им вообще нравится учиться, это явление не столь закономерно. Часто высокий уровень мотивации наблюдается лишь в тех областях знания, которые связаны с их ведущими способностями. При этом одаренный ребенок может не только не проявлять интереса к другим областям знания, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения, школьные предметы, что приводит к конфликтам по этому поводу с учителями и родителями.

Другая характерная особенность одаренных детей связана со спецификой вопросов, которыми они буквально «засыпают» окружающих. Количество, сложность и глубина вопросов, которые задают одаренные дети, намного превышают аналогичные показатели у их сверстников. Учителям нелегко удовлетворить эту повышенную любознательность на уроке. Кроме того, многие вопросы могут быть настолько сложны и требовать таких глубоких и разносторонних знаний, что на них трудно ответить даже специалистам. В этой связи необходимо разрабатывать педагогические технологии, позволяющие одаренным учащимся самостоятельно искать и находить ответы на интересующие их вопросы. Для этих целей могут использоваться новые информационные технологии (в том числе Интернет), обучение учащихся приемам самостоятельной работы с литературой, методам исследовательской деятельности, включение их в профессиональное общение со специалистами и т.п.

Для значительной части одаренных детей характерен так называемый перфекционизм, то есть стремление добиться совершенства в выполнении деятельности. Иногда ребенок часами переделывает уже законченную работу (сочинение, рисунок, модель), добиваясь соответствия одному ему известного критерия совершенства. Хотя в целом эта характеристика носит позитивный характер, в будущем превращаясь в залог высокого уровня профессиональных достижений, учителям и психологам тем не менее необходимо ввести такую требовательность в разумные рамки. В противном случае это качество превращается в своего рода «самоедство», невозможность довести работу до конца.

Поскольку об одаренности ребенка нередко судят по его достижениям прежде всего в учебе, то по перечисленным далее особенностям можно отличить одаренного ребенка от просто очень способного и хорошо обученного, у которого определенный объем знаний, умений и навыков превышает обычный средний уровень.

Одаренный ребенок стремится к новым познавательным ситуациям, они его не только не пугают, а, напротив, вызывают у него чувство радости. Даже если в этой новой ситуации возникают трудности, одаренный ребенок не утрачивает к ней интереса. Способный ученик с высокой мотивацией достижений любую новую ситуацию воспринимает как угрозу своей самооценке, своему высокому статусу. Одаренный ребенок получает удовольствие от самого процесса познания, тогда как просто способного значительно больше волнует результат. Одаренный ребенок достаточно легко признается в своем непонимании, просто говорит, что он чего-то не знает. Для способного ребенка с внешней мотивацией — это всегда стрессовая ситуация, ситуация неудачи. Отсюда и различное отношение к отметкам: одаренный отдает приоритет содержанию деятельности, для способного важен результат и его оценка.

Устойчиво высокая самооценка, с одной стороны, есть отличительная характеристика одаренного ребенка. С другой стороны, его актуальная самооценка может колебаться. Именно эта противоречивость самооценки и есть условие поступательного развития его личности и способностей. Отсюда стратегия поощрения одаренного, да и любого ребенка должна быть достаточно сдержанной — нельзя постоянно его хвалить. Необходимо приучать его к мысли о возможности появления неудач. Причем наличие постоянных успехов сам ребенок должен воспринимать как свидетельство недостаточной трудности деятельности, которая ему предлагается и за которую он берется.

Одна из основных характеристик одаренных детей — независимость (автономность): отсутствие склонности действовать, думать и поступать сообразно мнению большинства. В какой бы области деятельности ни проявлялась их одаренность, они ориентируются не на общее мнение, а на лично добытое знание. Хотя эта личностная характеристика помогает им в деятельности, тем не менее, именно она делает их неудобными для окружающих. Одаренные дети ведут себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы окружающим, что приводит иногда к конфликтам. Учителю следует всегда учитывать эту психологическую особенность, понимая ее природу во многих областях.

2.4.2. Взаимоотношения одаренных детей с гармоничным типом развития качества личности со сверстниками и педагогами

В целом эта группа одаренных детей характеризуется высокой, по сравнению со сверстниками, адаптацией к школьному обучению и соответственно коллективу соучеников. Сверстники относятся к одаренным детям в основном с большим уважением. Благодаря более высокой обучаемости и творческому отношению к процессу обучения, в том числе социальным и бытовым навыкам, физической силе, многие одаренные дети пользуются высокой популярностью в коллективе сверстников. В тех школах, где обучение является ценностью, такие дети становятся лидерами, «звездами» класса.

Правда, и у этих детей могут возникать проблемы в том случае, если не учитываются их повышенные возможности: когда обучение становится слишком легким. Очень важно создать для этих детей оптимальные по трудности условия для развития их одаренности. Во-первых, одаренный учащийся должен иметь реальную возможность не только знакомиться с различными точками зрения по интересующему его вопросу (в том числе и противоречащими друг другу), но и при желании вступать во взаимодействие с другими специалистами (учителями, консультантами и т.п.).

Во-вторых, поскольку позиция одаренного ребенка при этом может быть весьма активной, ему должна быть предоставлена возможность ее реализации. Поэтому учитель должен быть готов к тому, что его ученик может оспаривать чужие точки зрения (в том числе и весьма авторитетные), отстаивать свое мнение, обосновывать собственную точку зрения и т.п.

Развитие личности этих детей редко вызывает значительную тревогу у педагогов и их родителей. Иногда у них выражены, как уже отмечалось выше, амбиции и критичность по отношению к учителям и сверстникам. В редких случаях конфликт с педагогом (чаще всего недостаточно профессиональным) все-таки возникает, принимая форму открытого противостояния, однако при спокойном и уважительном отношении к ученику этот конфликт можно сравнительно легко погасить.

2.5. Проблемы одаренных детей

Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню интеллекта, блещущий умственными способностями, не будет встречать трудностей в учебных занятиях – ему, очевидно, уготовано более счастливое, чем у других детство. В действительности же детей с ранним умственным расцветом могут ожидать немалые сложности и дома, и в школе свои драмы в ходе возрастного развития. Спортивные и художественные таланты воспринимаются положительно, но зачастую случается, что высокий интеллект не рождает симпатий. Людей раздражают интеллектуалы.

Возможные проблемы:

1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и скучна для них.

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних способностей.

3. Конформность (свойство личности, выражающееся в склонности к конформи́зму(от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный»), то есть изменению индивидуумом установок, мнений, восприятия, поведения и так далее в соответствии с теми, которые господствуют в данном обществе или в данной группе). Одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны таким образом конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.

4. Погружение в философские проблемы. Они задумываются над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозное верование.

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Они предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно стать лидерами.

Уитмор (1880), изучая причины уязвимости одаренных детей, привел следующие факторы:

1). Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего уровняю Стремление к совершенству проявляется рано.

2). Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – низкая самооценка.

3). Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким результатам.

4). Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным и отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы.

5). Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует внимание взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого внимания.

6). Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть окружающих выражением презрения или замечаниями.

2.6. Роль семьи в развитии одаренности детей

Развитию одаренности таких детей способствуют высокие познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, совместная работа на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения. Отношение к школьному обучению у родителей этих детей никогда не принимает самодовлеющего характера. Содержательная сторона развития ребенка для них всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В этих семьях между родителями и детьми отмечается значительно меньшая дистанция, сам факт сокращения которой может носить не только явно позитивные, но подчас и негативные черты.

Говоря о преодолении трудностей, проблем, непонимания, прежде всего важно, как поведут себя родители и другие старшие члены семьи, когда обнаружится необычность ребенка. Часто, наряду с гордостью и радостью, такой ребенок вызывает и озабоченность, даже тревогу. Иногда его родителей беспокоит то, о чем другие, казалось бы, могут лишь мечтать ребенок прочитывает все книги в доме; он поглощен решением задач, его не оторвать от монтирования каких-нибудь устройств. Такой степени пристрастие к умственной работе производит впечатление чрезмерности. Нередко родители, с которыми ничего подобного не происходило, опасливо присматриваются к такой увлеченности, к занятиям не по возрасту. И больше всего боятся не болезнь ли все это – необычная яркость способностей, неутомимая умственная активность, разнообразие интересов. При этом далеко не всегда взрослым удается хотя бы не обрушить на голову ребенка все свои сомнения и страхи.

В других семьях чрезвычайные детские способности принимаются как готовый дар, которым спешат пользоваться, наслаждаться, который сулит большое будущее. Здесь восхищаются успехами ребенка, необычностью его возможностей и охотно его демонстрируют знакомым и незнакомым. Так подогревается детское тщеславие, а на основе самомнения и тщеславия не так-то легко найти общий язык со сверстниками. В дальнейшем это может обернуться немалыми огорчениями, а то и горестями для растущего человека.

Дети с ранним умственным подъемом нередко особенно чувствительны к ожиданиям окружающих, их одобрениям и порицаниям. В семье могут ввести запрет на разговоры о талантливости ребенка, но не всегда он достаточен, кто-нибудь из членов семьи иногда забудется, выразит свой восторг. А ребенок, естественно, не пропустит, уловит восхищение своим умом, своими успехами. Если же старшие, напротив, нисколько не ценят проявления необычных способностей, смотрят на них как на странность, которая со временем пройдет, то и такое отношение тоже будет “принято к сведению”, оно не минует детского сознания.

В семье детям с признаками одаренности труднее, чем обычным. Труднее независимо от того, восхищаются ли ими без меры или считают странными. Взрослые могут ошибаться в своих оценках, когда встречают у ребенка то, чего они не ожидали.

Глава 3. Выявление одаренных детей

Выявление одаренных детей является важным процессом в школьной жизни. В силу того, что одаренность не является неизменным качеством личности, поэтому результаты её ранней диагностики не могут считаться абсолютно надежными. Одаренность ребенка может обнаружиться и на более поздних этапах его развития. Следовательно, диагностические процедуры должны проводиться с определенной периодичностью, охватывая весь контингент учащихся, и служить основой для корректировки учебных программ каждого ребенка.

Принято считать, что диагностика детской одаренности не педагогическая, а исключительно психологическая проблема. И это, конечно, справедливо, пока мы рассуждаем на уровне теории. Но современная образовательная практика требует личностно-ориентированного подхода и заставляет рассматривать диагностику детской одаренности как неотъемлемую часть целостного педагогического процесса.

Выявление одаренных учащихся достаточно сложная многоступенчатая процедура и поэтому будет разумным рассмотреть несколько позиций в области диагностики одаренности детей в начальной школе. Я изучила работы А. И. Савенкова и Е.И. Щеблановой.

О том, как диагностировать детскую одаренность в массовой школе, рассказал в серии своих статей доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии развития МПГУ Александр Ильич Савенков.

В частности А. И. Савенков пишет, что о проблеме диагностики детской одаренности так часто говорят и так много пишут, что можно подумать, что это и есть самая важная проблема в деле работы с одаренными детьми. Не следует, конечно, преуменьшать ее значимость, однако нельзя не признать, что многие другие связанные с обучением одаренных детей задачи (например, содержание образования одаренных детей, формы организации и методы учебной деятельности и др.) ничуть не менее значимы и при этом значительно хуже разработаны. Правда, у большинства педагогов сформировано представление о том, что самое главное – это выявить одаренных, а уж дальше-то мы сообразим, что делать... Но жизнь показывает, что это заблуждение. Диагностика – очень важная, но все же частная задача. Из всех проблем рассматриваемого спектра она наиболее глубоко разработана и потому относительно легко решается на практике.

Диагностика одаренности не существует сама по себе, она выполняет служебную функцию. Когда мы ставим себе задачу работать с одаренными детьми в общеобразовательной школе, то проблема диагностики одаренности должна рассматриваться как минимум на трех уровнях:

концептуальном;

организационно-педагогическом;

психометрическом.

Изложение взгляда на эту проблему Савенков А. И. начинает с рассмотрения фундаментальных идей, на которых должно строиться все здание диагностики.

3.1. Принципы выявления одаренных детей А. И. Савенкова

- Принцип комплексного оценивания

Обследование должно быть всесторонним, комплексным. Кроме уровня развития интеллектуальных, изучается уровень развития творческих способностей, уровни психо-социального и физического развития, т. е. охватывается как можно более широкий спектр способностей ребенка.

Важно помнить и о качественной стороне оценки, которая также имеет прямое отношение к принципу комплексного оценивания. Речь идет о выявлении соотношения уровней развития отдельных функций и способностей в структуре психики ребенка.

- Принцип долговременности

Диагностическое обследование, проводимое с целью выявления уровня детской одаренности, разовым быть не может. Этого не позволяют сделать ни современный уровень теоретической разработанности данной проблемы, ни существующий уровень методического обеспечения этого процесса.

- Принцип использования тренинговых методов и заданий

Обычно диагностические методики, ориентированные на разовое обследование, требуют решения ребенком серий специальных, стандартизированных задач. По результатам решения и производится оценка.

Тренинговые методики делаются обычно с другими целями – это прежде всего цели коррекции и развития. В процессе этого развития можно реализовать долговременную диагностику и тем самым снять некоторые психологические преграды, неизбежно возникающие при разовых обследованиях.

Например, впервые пришедший в школу ребенок находится во вполне естественном для его положения состоянии стресса (напряжения). Этот стресс с вероятностью в сто процентов отразится на результатах тестирования, и это "отражение" будет далеко не всегда положительным (то есть не всегда в пользу ребенка).

Встреча с незнакомым взрослым (психологом, педагогом и др.), какого бы специалиста по общению с детьми он ни пытался из себя изобразить, для ребенка тоже стресс. Сможет ли его преодолеть ребенок? На этот вопрос может быть несколько разных ответов, но одно не подлежит сомнению – все это скажется на результатах обследования.

Диагностические задания тренингового типа позволят избавиться от этих проблем. Ребенок, включенный благодаря им в длительное обследование, может, постепенно избавившись от вышеперечисленных стрессов, проявить свои истинные способности.

- Принцип учета потенциальных возможностей ребенка

Большинство специалистов склоняются к тому, что при оценке уровня одаренности ребенка следует оценивать не только и не столько актуальные, сколько его потенциальные возможности в будущей жизни.

Правда, следует учитывать, что здесь мы сталкиваемся с проблематикой прогнозирования, а следовательно, и с серьезными трудностями. Как прогнозировать будущее? Ведь, став взрослым и занимаясь даже одной деятельностью в течение жизни, человек попадает в условия, где от него требуются разные, часто прямо противоположные качества. Что говорить о ситуациях, когда человек круто меняет сферу деятельности!

- Принцип опоры на экологически валидные методы диагностики

Вали́дность (англ. validity) — мера соответствия методик и результатов исследования поставленным задачам

К экологически валидным обычно относят методы оценки реального поведения и деятельности ребенка в реальных, а не в искусственных, лабораторных (обычно создаваемых в процессе тестирования) ситуациях. Однако надо понимать, что здесь наши возможности существенно ограничены.

Проблемы те же, что и в предыдущем случае. Например, можно ли было подобрать экологически валидные методы оценки одаренности великого английского адмирала Горацио Нельсона, когда тот в двенадцать лет начал службу мичманом королевского флота?

- Принцип участия разных специалистов

В диагностическом обследовании должны принимать участие, кроме психологов, педагоги, физиологи, родители и дети. Причем последние – не только в роли "подопытных". Для каждой из этих категорий участников необходим свой специально разработанный методический инструментарий. Только сопоставление этих данных может дать картину, максимально приближенную к истине.

- Принцип участия детей в оценке собственной одаренности

Обычно дети участвуют в психо-диагностической работе в роли обследуемых. Их собственная оценка своих возможностей обычно никого не интересует. Но Савенков А. И. утверждает, что это не только возможно, но и необходимо.

Представленные принципы, как и всякие принципы вообще, выступают в качестве фундаментальных идей.

3.2. Организационный уровень диагностики одаренности Л. И. Савенкова

Далее автор предлагает рассмотреть, как на практике может быть осуществлен процесс диагностики детской одаренности в условиях начальной школы.

Всю работу условно можно поделить на четыре этапа.

Этап предварительного поиска

Основной смысл работы на этом уровне состоит в том, чтобы собрать предварительную информацию о ребенке. В нашем варианте эта информация собирается из пяти основных источников – это психологи, педагоги, родители, врачи и сами дети.

С этой целью для родителей на первых порах используются методики: "карта одаренности", "интеллектуальный портрет" и др.

Учителям (в конце первой четверти учебного года) предлагается методика определения склонностей ребенка, "карта интересов для младших школьников" и методика "интеллектуальный портрет".

В комплект для практических психологов входят методики, ставшие уже традиционными для определения уровня интеллектуального развития. Это прежде всего тесты Д. Векслера, Дж. Равена и др., для оценки творческого мышления – адаптированные варианты "краткого теста творческого мышления (фигурная форма)" Е.П. Торранса, методики Дж. Гилфорда, а также методики выявления уровня психо-социального развития, направленности (доминирующей мотивации) личности. Изучалась также и сфера физического развития ребенка.

Участие детей в диагностике собственной одаренности на этом этапе сводилось к выполнению тестовых заданий.

Собранная таким образом информация позволяет создать первое представление о каждом поступившем в первый класс ребенке.

Этап оценочно-коррекционный

Этот этап в диагностической схеме ориентирован на уточнение, конкретизацию полученной на этапе поиска информации. В ходе его акцент переносится с разовых обследований на занятия по специальным программам. Они направлены на развитие продуктивного мышления (уроки мышления), психо-социальной сферы, физических данных.

Таким образом, для первоклассников необходимо провести несколько специальных, дополнительных занятий: "Творческое мышление", "Человек и общество", "Валеология".

В результате дети оказываются включенными в специальные занятия, направленные на их психо-социальное, интеллектуально-творческое и физическое развитие с параллельной целью диагностического обследования. Подчеркивается, что эти занятия обязательны для всех первоклассников. Возможность выбора предоставляется ребенку только во втором классе.

Периодически в ходе этих занятий проводятся индивидуальные и коллективные обследования детей с использованием широко известных психодиагностических методик (Дж. Равен, Е.П. Торранс и др.). Систематичность, долговременность этой работы призваны служить дополнительной гарантией достоверности полученной информации о ребенке.

Этап самостоятельной оценки

Во вторых классах всем участвовавшим в экспериментальной работе детям, предлагается посещать эти специальные занятия добровольно. И, как показывают дальнейшие исследования, желание ребенка продолжать занятия – один из важных индикаторов одаренности. Проявление склонности к повышенным интеллектуальным нагрузкам, по свидетельству многих ученых, – одна из важных отличительных черт одаренного ребенка (В.С. Юркевич, В.Э. Чудновский).

Самостоятельно выбирая, продолжать ли ему занятия, ребенок тем самым решает вопрос о целесообразности для себя дополнительных интеллектуальных нагрузок. Таким образом, он уже сам участвует в оценке собственной одаренности.

Анализ данных, полученных в исследованиях Савенковым А. И. на первых двух этапах работы, показывает, что основная масса детей, решивших продолжать занятия, имеют высокие уровни развития логического и творческого мышления.

При этом на всех экспериментальных площадках были зафиксированы случаи добровольного продолжения занятий детьми, не показавшими высоких уровней развития на всех предыдущих этапах (правда, большая часть этих детей периодически блестяще справлялась с отдельными заданиями развивающих программ).

Если для объяснения этого явления обратиться к концепции одаренности, то несложно понять, что эти дети из трех основных компонентов одаренности на данном временном отрезке своей жизни в силу каких-то не очень ясных пока причин не могут продемонстрировать высокие уровни по параметрам: "выдающиеся способности" (в данном случае продуктивное мышление) и "креативность", но показывают высокий уровень мотивации (склонность к содержательной стороне данной деятельности). Что, конечно же, очень существенно прежде всего в плане будущего развития.

Этап заключительного отбора

Основываясь на данных, полученных в ходе работы из названных источников (родители, учителя, психологи и сами дети), появляется информация, которая позволяет с большей долей уверенности говорить о степени одаренности детей и, что особенно важно, служит довольно надежным основанием для построения прогноза развития каждого из них.

Савенков А. И. особое внимание заостряет на то, что добровольные занятия по специальной программе (начиная со второго класса) его группой проводились таким образом, что любой ребенок мог к ним подключиться на любом уровне.

При этом в ходе исследования было обнаружено, что в среднем 18,7–21,4% из числа подключившихся к специальным занятиям значительно позже начала второго года обучения в школе достигали в дальнейшем уровней развития характерных для одаренных детей. И только фактическая открытость данной схемы позволила им проявить себя.

Более надежна разносторонняя оценка. Также важно помнить, что выводы специалистов не следует воспринимать как окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. Специалисты, как всякие люди, могут ошибиться (особенно в прогнозе развития).

3.3. Организационный уровень диагностики одаренности Е.И. Щеблановой

Один из ведущих специалистов в диагностике одаренности Е.И. Щебланова выделяет семь диагностических этапов:

Номинация (называние); имена кандидатов в одаренные;

Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах деятельности учащегося на основании данных наблюдений, рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т.п.;

Изучение условий и истории развития учащегося в семье, его интересов, увлечений сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его интересах и необычных способностях с помощью опросников и интервью;

Оценка учащегося его сверстниками сведения о способностях, не проявляющихся в успеваемости и достижениях с помощью опросников;

Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью опросников, самоотчетов, собеседования;

Оценка работ (экзаменационных в т.ч.), достижений, школьной успеваемости;

Психологическое тестирование: показатели интеллектуального (особенности абстрактного и логического мышления, математические способности, технические способности, лингвистические способности, память и т.д.) творческого и личностного развития учащегося с помощью психодиагностических тестов.

Все выше определенные этапы диагностики имеют место быть, и я считаю, что в практической работе школьного учителя они дают плановое направление к действиям.

3.4. Методики диагностики одарённости детей.

3.4.1. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7 лет (МЭДИС)

Как правило, опытный учитель может вполне квалифицированно определить готовность ребенка к поступлению в I класс школы и отличить нормально развитых детей от детей с той или иной задержкой развития. Проблема выявления способных и одаренных детей требует для своего решения совершенно иного подхода. Этот подход должен в первую очередь учитывать сложность и многосторонность самого феномена одаренности, включающего как когнитивные (интеллектуальные и творческие способности), так и некогнитивные (мотивационноличностные особенности) факторы развития.

Диагностика уровня интеллектуального развития детей требует тщательного и всестороннего анализа квалифицированного специалиста - психолога. Однако практическое осуществление такого индивидуального обследования каждого ребенка при поступлении его в школу не представляется возможным. В то же время даже для ориентировочного суждения об интеллекте детей необходимо иметь методику, которая позволила бы соблюсти ряд обязательных для диагностики интеллекта условий.

Среди них в первую очередь следует указать стандартизацию испытаний, позволяющую в определенной мере избежать субъективности в подборе заданий и обеспечить всем детям равные возможности. Задания в методике должны быть подобраны таким образом, чтобы можно было оценить разные стороны интеллекта ребенка и при этом уменьшить влияние его обученности ("натасканности "). Кроме того, методика должна быть достаточно надежной и валидной при сравнительной простоте применения и небольших затратах времени.

Разработка указанной методики осуществлялась на основе известных зарубежных тестов познавательных способностей - KFT 1-3 К. Хеллера с сотрудниками [8]. Тесты KFT 1-3, разработанные в Мюнхенском университете и предназначенные для одаренных первоклассников.

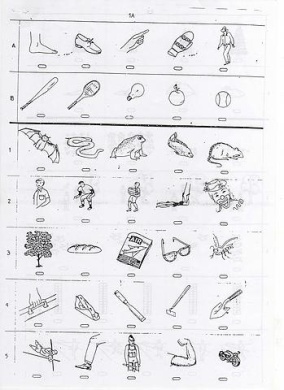

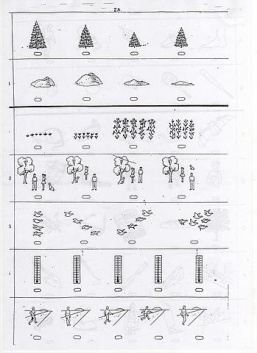

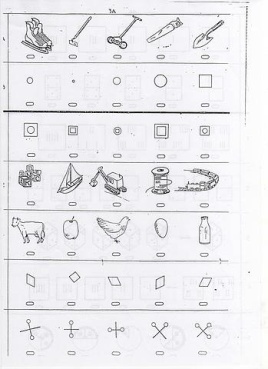

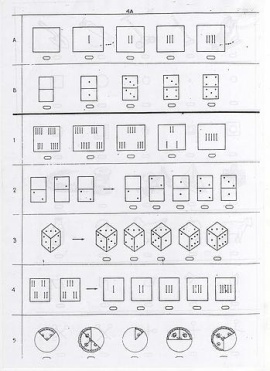

Каждая форма МЭДИС состоит из 4 субтестов по 5 заданий возрастающей сложности. Перед выполнением каждого субтеста проводится тренировочное выполнение двух заданий, аналогичных тестовым. Во время этой тренировки, выполняя задания вместе с экспериментатором, ребенок должен понять, что он должен делать, и выяснить все, что ему непонятно. Тренировочные задания могут при необходимости повторяться.

Задания МЭДИС, как и в зарубежных тестах, представлены в виде рисунков, что позволяет тестировать детей независимо от их умения читать. При выполнении заданий от ребенка требуется лишь выбрать правильный ответ (зачеркнуть под ним овал) из нескольких предложенных. Перед предъявлением заданий ребенку демонстрируется изображение овала, зачеркнутого овала под выбранным рисунком и проводится тренировочное упражнение в зачеркивании овала по команде. Все инструкции и объяснения даются устно экспериментатором.

Первый субтест направлен на выявление общей осведомленности учащихся, их словарного запаса. Среди пяти - шести изображений предметов требуется отметить названный экспериментатором. Первые задания включают наиболее распространенные и знакомые предметы, например "ботинок ", а последние - более редкие и малоизвестные, например "статуя ".

Второй субтест дает возможность оценить понимание ребенком количественных и качественных соотношений между предметами и явлениями: больше - меньше, выше - ниже, старше - моложе и т. д. В первых заданиях эти соотношения однозначны - самый большой, самый дальний, тогда как в последних заданиях ребенку необходимо, например, выбрать картинку, где один предмет больше другого, но меньше третьего.

Третий субтест выявляет уровень логического мышления, аналитикосинтетической деятельности ребенка. Причем в заданиях на исключение лишнего используются как изображения конкретных предметов, так и фигуры с различным количеством элементов.

Четвертый субтест направлен на диагностику математических способностей. В него включены математические задания на сообразительность, в которых использован различный материал: арифметические задачи, задачи на пространственное мышление, на определение закономерностей и т. д. Для выполнения этих заданий ребенок должен уметь считать до десяти и производить простейшие арифметические действия (сложение и вычитание).

Таким образом, разнообразие заданий в МЭДИС позволяет охватить разные стороны интеллектуальной деятельности ребенка в минимальные промежутки времени и получить информацию как о его способности к обучению в начальной школе, так и об индивидуальной структуре его интеллекта. Это дает основание для использования МЭДИС в качестве основной части батареи методик для определения готовности детей к обучению в школах с программами обучения повышенной трудности, а в нашем случае выявление одаренных детей и организации работы с ними в общеобразовательном классе.

МЭДИС может использоваться индивидуально и в группах по 5-10 человек. При групповом обследовании детей экспериментатору необходима помощь ассистента. Обстановка во время тестирования должна быть спокойной и серьезной, без излишней напряженности. У каждого тестируемого должна быть своя тестовая тетрадь, на обложке которой необходимо указать его фамилию и имя. Во время проведения тестирования большое значение имеет наблюдение за детьми. Эта задача при групповом тестировании выполняется главным образом ассистентом экспериментатора. Это наблюдение позволяет избежать случаев непонимания ребенком инструкций и в то же время получить дополнительную информацию о готовности детей к обучению в школе и индивидуальных особенностях их поведения.

Следует учесть, что обстановка группового тестирования может оказаться крайне неблагоприятной для некоторых детей: с повышенной тревожностью, растерявшихся от новой обстановки и т. д. В таких случаях рекомендуется повторить тестирование с помощью другой формы теста или дополнить его индивидуальным психологопедагогическим обследованием.

Все задания МЭДИС выполняются без ограничения времени. Темп чтения заданий экспериментатором должен зависеть от скорости выполнения заданий детьми, он может отличаться в различных группах. При этом не следует принуждать детей к выполнению задания в каком-то определенном темпе. Детям, работающим быстро, на выполнение каждого задания достаточно 15 секунд. Детям же, работающим медленно, может понадобиться 20-25 секунд. Скорость прочтения заданий не должна оставаться постоянной при переходе от одного задания к другому в различных тестовых частях.

При планировании тестирования важно учитывать не только время, которое необходимо для выполнения заданий соответствующей части методики, но и то время, которое требуется для раздачи тестовых материалов, объяснения способа выполнения теста и проработки с детьми тренировочных примеров, данных в начале каждого субтеста. Общее время выполнения теста составляет в среднем 20-30 минут.

При интерпретации результатов данной методики следует учесть, что, как и любой другой тест, МЭДИС не может служить единственным критерием для принятия решения об уровне интеллектуального развития ребенка, об отборе его для обучения по специальным программам, о профиле его способностей. Результаты тестирования должны рассматриваться в комплексе с другими показателями: данными собеседования с ребенком, сведениями от родителей, показателями интересов ребенка и т. д.

Инструкция: все тестовые задания проговариваются не больше 2-х раз!

Задание 1- на осведомленность.

1- покажи грызуна (правильный ответ на 5-ой картинке),

2- акробата (4),

3- съедобное (2),

4- рубанок (2),

5- бицепсы (4).

Задание 2- математические способности.

1- покажи грядку, на которой цветы посадили раньше всех остальных (3),

2- картинку, на которой девочка стоит к дереву ближе, чем мальчик и собака (4),

3- картинку, на которой утка летит ниже всех, но быстрее всех (2),

4- градусник, на котором температура выше, чем самая нижняя, но ниже, чем все остальные (4),

5- картинку, где мальчик бежит быстро, но не быстрее всех остальных (1).

Задание 3- на логическое мышление.

Во всех заданиях необходимо показать «лишнее».

(правильные ответы- 3, 4, 2, 2, 5).

Задание 4- количественные и качественные отношения.

1- найти прямоугольник, в котором палочек больше 6, но меньше 12 (3),

2- рисовали ряд домино, а одну забыли нарисовать. Какое нужно взять домино справа, чтобы продолжить этот ряд? (2),

3- выбери кубик, в котором на одну точку больше, чем в этом кубике слева (4),

4- посчитай палочки в кубиках слева. В котором кубике палочек больше? Покажи, насколько больше (1),

5- покажи тарелку, на которой торта съедено меньше всего (3).

Ф.И.О. ___________________________________________________________

Дата исследования ________________________________________________

№

Субтесты по МЭДИС

5- высокий

4- выше среднего

3- средний

2- ниже среднего

1- низкий

1 А

Осведомленность

2 А

Математические способности

3 А

Логическое мышление

4 А

Количественные и качественные отношения

Количественный анализ

18-20

высокий

15-17

выше среднего

11-14

средний

7-10

ниже среднего

7

низкий

Качественный анализ

3.4.2. Тест-анкета американских специалистов Ф. Татл и Л. Беккер для определения способных и одаренных детей

На каждый вопрос необходимо отвечать «да» или «нет». Авторы советуют изолированно провести анкетирование с двумя родителями.

-

1. Мой ребенок живой, инициативный, подвижный.

2. Его интересы и увлечения достаточно постоянны.

3. Его заинтересованность уравновешенная.

4. В сравнении со сверстниками проявляет интерес (активно выраженный) к искусству, литературе, спорту, природе, моделированию, технике (подчеркнуть или дописать).

5. Имеет не больше двух друзей (постоянных), причем старше себя.

6. Его интересует все загадочное, таинственное и даже совсем непонятное.

7. Любит много спрашивать, настойчив в достижении подробных ответов.

8. Речь ребенка развита. Он имеет большой запас слов, хорошо использует его.

9. Преимущественно старается найти самостоятельное решение в различных ситуациях.

10. Не успокаивается поверхностными пояснениями и такими же ответами на свои вопросы.

11. Старается придерживаться личного взгляда на те или другие действия, явления, не взирая ни на какие обстоятельства или обещания.

12. Обязательно (всегда) реагирует на все новое.

13. Начатое дело всегда старается довести до конца.

14. В общении отстаивает личное мнение, не хочет признавать общепринятые взгляды.

15. В непредвиденных и сложных ситуациях берет на себя роль лидера.

16. Имеет заметную склонность к какому-нибудь виду деятельности или предмету (группе предметов: игрушкам, книжкам и пр.).

17. Настойчивый, упрямый, решительный в достижении желанной цели.

18. Проявляет неприкрытую потребность в поддержке взрослых.

19. Легко находит и всегда имеет достаточно много друзей.

20. Задает много вопросов, преимущественно из круга своих интересов.

21. Для посторонних кажется старше своих лет.

22. Нередко проявляет черты эгоизма и даже беспричинной агрессии.

23. Знает себе цену (в рамках возрастных особенностей).

24. Легко ли и часто отвлекается и оставляет начатое дело (занятия, игру).

25. Почти одинаково интересуется гуманитарными и техническими вопросами.

ИТОГ: Если на вопросы 1, 6, 18, 24 вы ответили «да», ваш ребенок в основном способный. При условии негативных ответов на вопросы 18, 24 запишите ответы на вопросы 2, 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22. Если везде будет «да», есть серьезные основания предполагать, что ребенок по-настоящему одаренный. Если на остальные вопросы – 4, 5, 8, 9, 14, 15, 21, 23, 25 – ответы положительные, это может свидетельствовать о наличии яркой одаренности, даже таланта.

3.4.3. Анкета Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч "Как распознать одаренность"

Целью анкеты является выявление области одаренности ребенка, степени выраженности у ребенка тех или иных способностей.

Данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником, родителем ученика в начальной школе. За каждое совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей высчитывается коэффициент выраженности способности и выстраивается график выраженности способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее одарен.

Спортивный талант

Если…

он энергичен и все время хочет двигаться

он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;

не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами и клюшками;

лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях, двигается легко, пластично, грациозно;

предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;

кажется, что он всерьез никогда не устает;

неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.

Технические способности

Если…

ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;

любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;

сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры, любит загадочные поломки;

может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для создания новых игрушек;

любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;

интересуется специальной технической литературой.

Литературное дарование

Если…

рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;

любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то новое и необычное;

выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;

изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;

любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной жизни.

Музыкальный талант

Если…

ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно послушать музыку;

очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко их запоминает;

если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение;

сочиняет свои собственные мелодии;

научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.

Художественные способности вашего ребенка могут проявиться,

Если ребенок…

не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства или настроение;

в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, животных, ситуации;

серьезно относиться к произведениям искусства;

когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски;

стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значение-украшение для дома, одежды;

не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях

Способности к научной работе,

Если ребенок…

обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к обобщениям;

умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;

любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;

часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разнообразных событий;

с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, конструкции

не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не поддержаны или осмеяны.

Артистический талант

Если ребенок…

часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями;

стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,

меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором рассказывает;

с большим желанием выступает пере аудиторией;

с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, выражения;

пластичен и открыт всему;

любит и понимает значение красивой и характерной одежды.

Незаурядный интеллект

Если ребенок…