Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка

Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка

обобщение опыта работы

учителя русского языка и

литературы МБОУ « Средняя

общеобразовательная школа №30»

города Курска

Корневой Ольги Сергеевны

Активизация познавательной деятельности обучащихся - одна из актуальных проблем на современном уровне развития педагогической теории и практики.

Педагогическая наука и школьная практика накопили немалый опыт применения методов и организационных форм, стимулирующих познавательные силы учащихся. Интерес к этой стороне обучения усилился в последние годы ,ведь одним из наиболее важных качеств современного человека является активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно.

Проблема активизации познавательной деятельности стояла перед педагогами всегда. Еще Сократ учил своих слушателей умению логически мыслить, искать истину, размышляя. Ж.-Ж. Руссо, чтобы ученик захотел узнать и найти новое знание, создавал для него специальные ситуации, вынуждающие к познавательному поиску. Песталоцци, Дистервег и другие педагоги учили так, чтобы школьник не только получал, но и искал знание. Однако в полной мере эта проблема получила разработку в педагогике Д.Дьюи и ученых XX века. Дьюи выступал с критикой словесной, книжной школы, которая дает ребенку готовые знания, пренебрегая его способности к деятельности и познанию. Он предлагал обучение, когда учитель организует деятельность детей, в ходе которой они решают возникающие у них проблемы и получают необходимые им знания, учатся ставить задачи, находить решения, применять полученные знания.

Познавательный интерес формируется в процессе обучения через предметное содержание деятельности и складывающиеся отношения между участниками учебного процесса. Этому способствует широкое использование фактора новизны знаний, элементов проблемности в обучении, привлечении данных о современных достижениях науки и техники, показ значимости знаний, умений, навыков, организация самостоятельных работ творческого характера, организация взаимообучения, взаимоконтроля учащихся и т.п.

В активном восприятии и осмыслении изучаемого материала большое значение имеет умение учителя придавать этому материалу увлекательный характер, делать его живым и интересным. Основной задачей учителя при организации эффективного учебно-познавательного процесса является включение в изучаемый материал занимательных моментов, элементов новизны и неизвестности, что способствует развитию познавательного интереса и формированию познавательных потребностей.

Одним из важнейших факторов развития интереса к учению является понимание детьми необходимости того или иного изучаемого материала. Для развития познавательного интереса к изучаемому материалу большое значение имеет методика преподавания данного предмета. Поэтому перед тем как приступить к изучению какой-нибудь темы, учитель много времени должен уделить поискам активных форм и методов обучения. Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь. И это совершенно справедливо. Настоящее сотрудничество учителя и ученика возможно лишь при условии, что ученик будет хотеть делать то, что желает учитель. Чтобы активизировать познавательную деятельность детей, надо привнести элемент занимательности как в содержание, так и в форму работы.

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. Многие педагоги используют в учебном процессе различные методические приемы: дидактические игры, игровые моменты работу со словарями и схемами, ввод интеграции и т.д.

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

Приведу пример некоторых дидактических игр, которые я использую на уроках русского языка.

Угадай слово по толкованию его лексического значения.

1) Сосуд особого устройства, предохраняющий помещенный в него продукт от остывания или нагревания. (Термос.)

2) Начальный момент спортивного состязания по преодолению какого-либо расстояния на скорость. (Старт.)

3) Городская наземная электрическая железная дорога. (Трамвай.)

4) Красная строка, отступ в начале строки. (Абзац.)

5) Устройство, которое обеспечивает дыхание человека под водой. (Акваланг.)

6) Тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, Родине. (Патриот.)

7) Дословная выдержка из какого-либо текста. (Цитата.)

Волшебная буква.

Старик Хоттабыч и Буратино занялись изучением русского языка. Взял Хоттабыч согласную букву и прибавил к ней часть лица – у него получилось животное. Прибавил к этой же букве полевое растение – и перед ним лиственное дерево.

Не выдержал тогда Буратино:

- Дай-ка и я попробую.

Прибавил он к этой букве морское животное – оно превратилось в насекомое. Удивился Буратино.

А старик Хоттабыч говорит:

- Эта волшебная буква обладает ещё свойством делать кожаный пояс камнем, а речных рыб – столярным инструментом.

Назовите эту волшебную букву!

(Ответ: буква к (к-рот, к-лён, к-омар, к-ремень, к-лещи).

Из двух слов – одно.

К словам, данным в левом столбике, подберите слова из правого столбика так, чтобы у вас получились новые слова.

вол рак

приз овод

сено рис

кипа вал

сад окно

(Ответ: волокно, призрак, сеновал, кипарис, садовод.)

Задача.

В какую букву и какое число надо вписать, чтобы это число увеличилось на единицу? (Задача имеет два решения: в букву О можно вписать в 7 или в 17, получится в-о-семь или в-о-семнадцать).

Во что превратятся башня, борт, бочка, быль, жар, жалость, если заменить в них начальные звонкие согласные парными им глухими? (Башня – пашня, борт - порт, бочка - почка, быль - пыль, жар - шар, жалость – шалость.)

«СОБЕРИ СЛОВА»

Соберите слова, которые спрятались в других словах.

Приставка – в слове ПОДБЕЖАЛ, а корень – в слове СНЕЖИНКА, суффикс – в слове ЛЕСНИК, а ОКОНЧАНИЕ – в слове УЧЕНИКИ (подснежники).

Корень – в слове ДВОРНИК, суффикс – в слове СТОЛОВАЯ, окончание – в слове ЗЕЛЁНЫЙ (дворовый).

Приставка – в слове ЗАХОД, корень – в слове ГОРОДА, суффикс – в слове СТОРОНКА, окончание – в слове ЗИМА (загородка).

Корень – в слове МОЛОДОЙ, суффикс – в слове ПАЛЬЦЫ, окончание – в слове ТРАВЫ (молодцы).

Объясните фразеологизмы.

Говорят, что наш Алеша

На уроке сел в калошу.

Ничего себе калоша,

Если сел в нее Алеша!

Я хочу спросить у вас:

Как она попала в класс?

В. Белова.

Глеб у доски повесил нос,

Краснеет до корней волос.

Он в этот час, как говорится,

Готов сквозь землю провалиться.

О чем же думал он вчера,

Когда баклуши бил с утра?

Я . Коринец.

Повесив медный нос,

Кран изливает душу.

Растроганный всерьез,

Ушат развесил уши.

Стоит, разинув рот,

Понуро и убито

И горько слезы льет

На каменные плиты.

Ф. Кривин.

«Собери фразеологизмы».

Повесить

Отводить

Вешать

Провести

Распустить

Выколи

Глаза;

Нос;

Нюни;

Глаз;

На мякине;

Лапшу.

Гореть

Развесить

Сматывать

Рыльце

Смотреть сквозь

Ломать

Уши;

Удочки;

Пальцы;

Под ногами;

В пушку;

Голову.

«Посчитай-ка!» Сколько фразеологизмов в этом тексте?

С ног до головы

– Когда-то я был с ним на короткой ноге. Но однажды он (с левой ноги встал, что ли?) полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле ноги унес!.. Зато теперь к нему ни ногой! Ноги моей больше у него не будет!

– Да, ведет он себя из рук вон плохо. Надо бы взять его в руки. Чтобы знал: рукам воли не давай! И тогда – даю руку на отсечение – он сразу перестанет распускать руки!

– Спору нет – горячая голова. Но уж если мы с ним сошлись, на свою голову, то теперь отвечаем за его поведение головой. Я еще не знаю, что мы должны сделать в первую голову (у меня голова идет кругом), но думаю, что голову вешать не стоит. Ручаюсь головой, что все вместе мы всегда сумеем намылить ему шею!

А. Шибаев. (20 фразеологизмов)

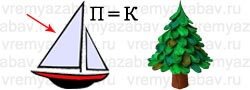

Игра «Потерялось слово»

-

Рыдают слоги в каждой строчке:

– От наших слов – одни кусочки!

Но если части слов найдете,

То быстро вы слова прочтете.

Ответ: бессердечный, бессловесный, задержать, пропитание

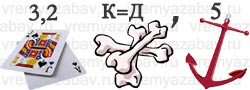

«Поиграем в слова»

Кто какой? Что он умеет делать?

-

Кто?

Что делает?

Какой?

Орел

Белка

Лиса

Рысь

Сова

Дятел

Лошадь

Медвежонок

Курица

Петух

Клекочет

Гордый

Превратите существительные I склонения в существительные III склонения.

Взял я тетрадку, ушел на площадку,

Нарисовал лошадку.

Вот матушка пришла, и тоска отошла.

– Спи скорее, дочка, наступила ночка.

– Намочился в речке – сушись на печке.

– У нашего Вовки на грядке морковка.

– Ах, вы, мышки-малыши, не сидите вы во ржи,

Быстрокрылые чижи вас прогонят изо ржи.

Использование дидактических игр приносит хорошие результаты, если игра полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают активное участие все дети. Играя с увлечением, они лучше усваивают материал, не устают и не теряют интереса. В процессе игры у детей формируются общеучебные умения и навыки, в частности умения контроля и самоконтроля, формируются такие черты характера, как взаимопонимание, ответственность, честность.

Познавательный интерес - высший стимул всего учебного процесса, средство активизации познавательной деятельности учащихся. Разнообразие эффективных приемов пробуждает у детей интерес и положительное отношение не только к результатам, но и самому процессу обучения, к учителю, уверенность в преодолении трудностей.

Создание нестандартных ситуаций на уроке способствует развитию познавательного интереса и внимания к учебному материалу, активности учащихся и снятию усталости.

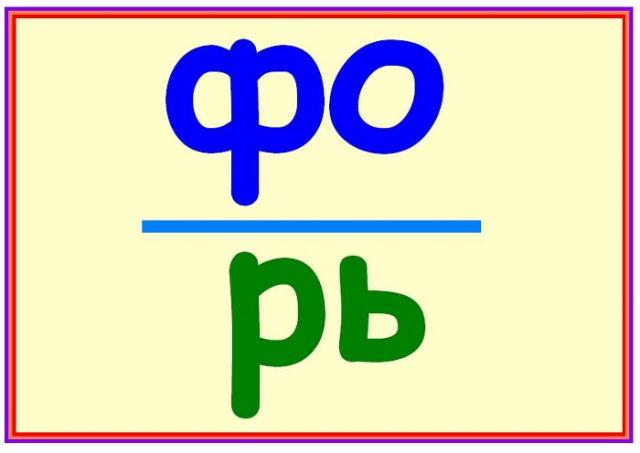

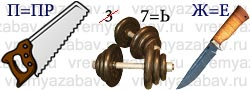

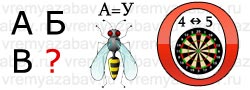

Очень часто на уроке использую ребусы. Ребусы понятны далеко не всем обучающимся, поэтому работу с ними начинаем с простых, разбирая порядок разгадывания.

Ребус - вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с буквами или цифрами.

В отличие от простой загадки, где основа идет на словесное описание, ребус развивает еще и логическое образное мышление, учит ребенка нестандартно воспринимать графическое изображение, а также тренирует зрительную память и правописание.

Правила разгадывания - запятые перед картинкой обозначают, сколько букв нужно убрать вначале загаданного слова, запятые в конце рисунка обозначают, сколько букв нужно убрать с конца слова. Если буква перечеркнута, ее нужно убрать из слова, если стоит знак равенства, значит одну букву нужно заменить на другую.

Патриот, осень, нашествие

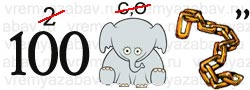

Когда обучающиеся научились разгадывать ребусы, предлагаю задания посложней.

корень

корень глагол

глагол

грамотность

грамотность буква

буква

склонение

склонение словарь

словарь

прилагательное

прилагательное

государство

совесть

совесть солнце

солнце

поговорка

поговорка

Подоконник

скворец

скворец водолаз

водолаз

космонавт

космонавт портфель

портфель

светофор

светофор карусель

карусель

стрекоза

стрекоза семья

семья

доброта

доброта радость

радость

февраль

февраль вертолет

вертолет

Особое место в нетрадиционных уроках занимает лингвистическая сказка.

Грамматическая сказка

В прекрасной стране Азбуковедение живут гласные и согласные. Они очень дружат между собой. Согласные во всем соглашаются с гласными.

Когда они становятся рядом, то происходят удивительные вещи. Образуется слог, и согласные начинают разговаривать. Слог – это союз гласных и согласных. Правда, слог может состоять и из одной буквы, обязательно гласной, а из согласной – никогда: плохо звучит согласная, когда она одна.

Когда слоги собираются вместе, то получаются слова. А когда собираются слова, то получаются предложения. Это настоящий праздник! Они могут долго и много рассказывать. Их разговоры складываются в стихи, сказки, рассказы. Читайте их, дети!

Фонетическая сказка

Если кто-нибудь скажет тебе, что бык – родственник буквы А, верблюд имеет отношение к букве Г, а дверь в шатер – к букве Д, ты, наверное, подумаешь, что тебя разыгрывают. Однако это чистейшая правда.

В самом древнем письме использовались не буквы, а рисунки. Чтобы передать, например, содержание предложения «Днем я пошел на охоту, добыл двух зайцев, ночью вернулся домой», нужно нарисовать: 1) хижины, солнце, охотника с копьем; 2) 2 заячьи шкуры; 3) хижины, луну над ними, охотника с копьем. Постепенно рисунки упрощались и превратились в современные буквы: к примеру, сначала рисовался треугольный вход и жилище-шатер, затем треугольник, то есть схема двери (∆), и этот знак превратился в современную букву Д, которая никак не напоминает тебе о своей связи с дверью в шатер.

Буква А возникла из схематического изображения головы быка (алефа) в ярме, а Г – из схематического изображения головы и шеи верблюда (гимеля). Вот какая интересная история о наших буквах.

Корни с чередованием и//е

К вечеру Незнайка вспомнил, что ему поручили написать плакат. «Соб...» – начал он и задумался. Думал он долго, пока не догадался позвонить в справочное бюро.

– Справочное бюро слушает.

– Скажите, пожалуйста, как написать – собирайте или соберайте?

– Сейчас вам ответит Суффикс А.

– Алло, – сказал Суффикс А – консультант. – Вы меня слушаете? В таких корнях, где чередуются буквы е и и, я хозяин. Если я стою пос-ле корня, то допускаю в корень только и; если стоит другая буква – пишите е.

– Как хорошо, что есть справочное бюро! – воскликнул Незнайка и сел дописывать плакат.

Сказка о разделительном знаке.

Незнайка писал диктант. «Сел кашу, пю воду, веду сёмку, забить коля», – старательно выводил он.

– Ой, ой, ой! – испугались неправильно написанные слова. – В таком виде нельзя показаться в обществе: нас на смех поднимут!

– А что с вами случилось? – удивился Незнайка.

– Ничего-то ты не знаешь! – горевали буквы е, ё, ю, я. – В этих словах мы обозначаем по 2 звукан: [йэ], [йо], [йу], [йа], – но делаем это с помощью твердого знака, который ставится после приставок и мягкого знака, употребляемого в других случаях. Ты же наших помощников потерял, и теперь все думают, что мы обозначаем только одни звуки: [э], [о], [у], [а] – и читают «сел», «пю» вместо «съел», «пью».

Стыдно стало Незнайке, стал он быстро исправлять написанное. Простите его, буквы, он больше так не будет безграмотно использовать мягкий и твердый разделительные знаки.

Сказка о корне – уч-.

Жил-был Корень уч, но так как одному тоскливо жить на свете, то призвал он приставки и суффиксы, объединился с ними и превратился в корень большого семейства слов. Его родственниками стали слова: ученик, обучение, переучивать, ученый, заучивать, учитель и многие другие.

Когда Корень спрашивали, как ему удалось обзавестись такой большой родней, он отвечал вопросом: «Вас интересует наше словообразование?» Корень был прав: словообразование действительно изучает, из каких частей состоят и в какой последовательности образуются слова.

Как образуются слова?

В любом слове могут быть корень, суффикс, приставка и окончание. Но далеко не всегда слово «развинчивается» легко и просто. От времени «стыки» между отдельными частями слова стали невидимыми, могли потеряться буквы или появиться другие. Сейчас нам кажется, что слова доблесть, неряха, нет – непроизводные, нечленимые. Но в древности существовали слова доблии (храбрые), ряхая (опрятная, красивая), сочетание не есть, которое слилось сначала в несть, а потом в нет. К примеру, в слове гончар исчезла буква р (горнчар), а в слове взнуздать появилась буква н (узда – взнуздать - взнуздать).

Но есть слова в языке, которые образуются другими путями.

Один из способов – распадение значений многозначного слова. Например, слово вид образовало 2 омонима (вид – разновидность, вид – грамматическая форма), и дороги этих 2-х слов разошлись.

Создаются новые слова и при переходе друг в друга частей речи: переход глагола видишь в частицу вишь, наречия около – в предлог. От долгого употребления рядом несколько слов могут «склеиться» в одно слово: сего дня à в сегодня. Слово беседа произошло так:

Б ез + сьда, («вне»+ «снаружи») à безсьда(«вне», «снаружи» + «сидение») à бессьда («разговор во время сидения») à беседа.

ез + сьда, («вне»+ «снаружи») à безсьда(«вне», «снаружи» + «сидение») à бессьда («разговор во время сидения») à беседа.

В слове сутки древний корень -тк-, что означает стык дня и ночи; в слове перчатка – древний корень -перст (палец) и т.д.

Такие сведения можно почерпнуть из «Этимологического словаря».

Сказка «Морфология»

Велико количество слов в языке – сотни тысяч! Как разобраться и управиться с такой армией? К счастью, есть у них строгий командир – Морфология. Попытались как-то все слова построиться. Становились, становились – все плохо получается. «Без командира нам не обойтись, – поняли слова, – призовем-ка мы Морфологию!»

– Кто обозначает предмет? – спросила Морфология у слов.

– Мы обозначаем предмет.

– А какие формы у вас есть?

– Род, число и падеж.

– А что вы умеете делать?

– Быть всеми членами предложения, но в первую очередь – подлежащим и дополнением.

– Становитесь под знамя «Имя существительное», – приказала Морфология.

– Мы обозначаем действие, имеем лицо, время, наклонение, вид и залог, можем быть сказуемыми, – отрапортовали другие слова.

– Вы становитесь под знамя «Глагол», – отвечала Морфология.

Она собрала и объединила и все оставшиеся слова. Так тысячи слов встали под знамена частей речи, учитывая свои значения, грамматические формы и синтаксическую функцию.

Сказка о Роде

– Зачем Вы имени существительному? – спросили как-то у Рода.

– А разве есть хоть одно существительное без Рода? – ответил тот. – Без меня существительное не сможет обозначать предмет, т.е. перестанет быть существительным. Стоит какой-нибудь падежной форме «сбежать» и лишиться Рода, как она тотчас же превращается в наречие: было вот бгом, а стало бегм.

И всегда, как только выделяется или создается новый предмет, его обозначают именем существительным в одной из форм рода: Чебурашка, игрушка, изделие, предмет и т.д.

Существительное считает

– Кто за это предложение, поднимите руку, – сказал председатель. – Существительное, посчитайте количество голосов.

– Много! – моментально отвечало оно.

– Вы же не считали, – укоризненно покачал головой председатель.

– Много, – тут же повторило Существительное.

– Вы не хотите считать?!

– Товарищ председатель, – вступился Глагол, – Существительное не умеет считать по порядку, у него есть единственное число, обозначающее 1 предмет, и множественное со значением неопределенного множества.

– И кто же посчитает нам голоса?

– Числительное, – хором выдохнул зал...

У отдельных Существительных есть количественное значение, но это значение не части речи, а лексическое: двойка, четверть и др.

Что делает Падеж?

У Падежа спросили:

– А зачем нужны существительному Вы?

– И без меня нельзя, – отвечал Падеж, – я указываю на отношение моего хозяина – Существительного к другим словам в предложении.

– А как именно?

– Я могу указать на отношение действия и места (сидеть на стуле), действия и орудия (писать пером), действия и объекта (читать книгу), целого предмета и его части (ветка березы) и многое другое. Без меня Существительное не проживет, как и без Рода и Числа, и превратится в наречие.

На чем? или где?

В тетради было написано: на столе.

– На чем? – задала вопрос Морфология.

– Позвольте, – заволновался Синтаксис, – нужно спрашивать: где?

– Не спорьте, оба вопроса одинаково нужны – вмешалась Грамматика, – только тебя, Морфология, интересует, какая это падежная форма, а тебе, Синтаксис, нужно непременно знать, какой это член предложения.

– А как же мы задаем один вопрос что? к слову розу?

– Нет, – отвечала мудрая Грамматика, – вы снова задаете 2 вопроса, только они на этот раз совпадают.

Кто тяжелее?

Спорили Существительные, кто из них больше по весу.

– Я, – сказало первое и село на весы с гирей в 100 кг.

– Нет, я, – возразило второе и перевесило своего соперника.

– И все-таки самый большой вес у меня, – заявило третье и приподняло сразу 3-х соперников.

Победителям были вручены награды степеней сравнения: за первое место – медаль «Тяжелейший», за второе – «Тяжелее», потому что степени сравнения прилагательных показывают, в каком предмете признак имеется в большей степени и какой предмет по этому признаку превосходит все остальные.

Что делают числительные?

Числительное счет любит!

Оно считает, может называть точное количество (три), в этом случае их называют количественными. Если числительные обозначают точное количество как единство (трое), то это собирательные числительные. Наконец, они могут считать по порядку (второй).

Не сразу человек научился считать и создал имя Числительное. Из всех имен речи эта – самая молодая!

Универсальные заменители

– Будьте любезны, – обратилось Существительное к Местоимению, – займите на время мое место, я уже всем глаза намозолило...

Действительно, чтобы не повторяться в речи много раз, Существительные, Прилагательные и Числительные вместо себя оставляют своих заместителей – Местоимения. Заместители имен такие работящие и разносторонние, что в речи они употребляются чаще своих начальников, а уж Местоимения он, она, оно, они могут заменять любое Существительное.

Возвращающееся действие

Жила-была частица СЯ. Никто не хотел с ней иметь дела. Лишь добрый Глагол пожалел ее и стал дружить с частицей СЯ. Глагол изменился под воздействием частицы, действие возвратилось к деятелю: умывал – умывался (т.е. умывал самого себя). Так стал Глагол к себе внимательным.

Чудесные гибриды

Старый ученый-языковед служил в морфологическом саду; он выращивал не фрукты и не ягоды, а звуки, морфемы, части речи и члены предложения. Он вывел уже несколько новых сортов.

– Может быть, к стволу глагола привить почку прилагательного и наречия, – размышлял как-то ученый-садовник, – только будет ли толк, они так далеки друг от друга?

Но сказано – сделано. Через несколько лет выросли диковинные плоды: не глаголы, не прилагательные, не наречия. Назвали их причастиями и деепричастиями. Поскольку они росли на стволе глагола, их стали называть особыми глагольными формами. У причастия открыли признаки глагола и прилагательного, у деепричастия – признаки глагола и наречия. Так они и работают до сих пор за двоих.

Как можно бегать?

Вот глагол-действие – бежать. Чтобы узнать, каковы признаки этого действия, ответим на несколько вопросов.

– Когда совершается действие?

– Летом.

– А в каком направлении?

– Вперед и вверх.

– Как оно протекает?

– Быстро.

Вот какие признаки действия (и еще многие другие) передает одна из частей речи – наречие.

Помощники имен

Конечно, имена Существительные, Прилагательные, Числительные, Глагол, Местоимение – вполне самостоятельные части речи, сами могут вступать в отношения с другими словами.

«Однако без нас они далеко не уедут, – замечают Предлоги. – Как вы сможете обозначить отношения к месту (уехать в город), совместности (делать с другом), приблизительной меры (пройти с милю), цели (истратить на покупку), причины (уйти из-за дождя) и другие сложные отношения?»

Именам, конечно же, очень хотелось, чтобы их отношения к другим словам были шире и разнообразнее. И они согласно используют предлоги в качестве своих помощников.

Предлоги, которые давно сотрудничают с именами, приобрели так много значений, что им уже стало тяжело с такой ношей. Например, предлог на несет 33 значения и 33 оттенков значений; предлог с – 31 значение и 16 оттенков. А молодой производный предлог вдоль – всего 1 значение. Так и живут предлоги, во всем помогая самостоятельными частям речи.

Мал золотник, да дорог

Частицы и по размерам малы, и членами предложения не являются, а помощники хорошие. У каждой из них свое значение.

Да – подтверждает сказанное; нет – отвергает; ли – спрашивает; бы – мечтает, желает что-либо; что за – усиливает выразительность сказанного.

Частица вот как бы «высвечивает» предмет и заставляет обратить на него внимание. И вправду можно сказать о частицах: «Мал золотник, да дорог!»

Ах, как сложно!

Есть словосочетания, живущие в Синтаксисе, обычные, простые. Держатся друг за дружку, как мамочка с сыночком или 2 подружки за ручки, и хорошо себя чувствуют.

Придумкин и Самоделкин, сидя на уроке, слушали учителя, который объяснял, как из простого словосочетания получить сложное.

После урока Придумкин дернул за рукав Самоделкина:

– Читай!

– Быстро и очень ловко, с большим азартом, точными ударами вбить тяжелым железным молотком на длинной березовой ручке толстый ржавый гвоздь с отбитой шляпкой в среднее бревно стены старого, давно разрушенного сарая, – прочитал Самоделкин.

– Здорово, – еле отдышался он. – Только кому, кроме тебя, это чудовище нужно?

Да, то, что годится для игры «Кто больше?», не годится для общения: в речи мы должны стремиться к точности и краткости.

На двух стульях

Как всем известно, Подлежащее и Сказуемое, главные члены предложения, называются грамматической основой. На них, как на опорах, держится все Предложение.

Второстепенные члены предложения, явившиеся на прием к Синтаксису, быстро заняли свои места на стульях с надписями: «Дополнение», «Определение», «Обстоятельство». Синтаксис уже начал речь, когда увидел, что форма у дороги до сих пор не садится.

– Занимайте скорее место, – предложил Синтаксис.

– А я не знаю, куда садиться, – отвечал смущенный член предложения.

– Как не знаете? – удивился Синтаксис. – Вы отвечаете на вопрос где? и обозначаете место – садитесь на стул к обстоятельствам.

– Но я отношусь к слову дом (дом у дороги), отвечаю еще на вопрос какой? и поэтому должен быть еще и определением, ведь слово дом – предмет, а не действие.

– Вот загвоздка, – проговорил Синтаксис, – это и определение, и обстоятельство вместе. А садитесь-ка вы на 2 стула!

Так и сидят на двух стульях члены предложения, совмещающие в себе два значения: дополнения и определения.

Дружные работники

В студии телевидения проходила встреча с Однородными Членами предложения.

– Скажите, кто из вас будет первым отвечать на вопросы? – спросил ведущий.

– На любые вопросы мы отвечаем только вместе.

– Что вы делаете в предложении?

– Выполняем работу одного из членов предложения.

– Кто из вас старший в группе?

– Мы все абсолютно равноправны и обычно подчиняемся нашему руководителю – одному из членов предложения, а руководит нами Сказуемое.

– Можете ли вы работать без руководителя?

– Да, можем самостоятельно трудиться в роли подлежащего.

– Наконец, что вы хотите пожелать нашим зрителям?

– Ставить между нами запятые, если мы не соединены союзами.

Как обратиться к Крокодилу?

Слоненок, Удав и Мартышка пришли в гости к Крокодилу, но так как Крокодил лежал на другом берегу реки, они изо всех сил старались обратить на себя его внимание. Мартышка прыгала, Удав свивался в кольца, а Слоненок трубил: «Э-э-эй!» Но Крокодил молчал, как будто набрал в рот воды, когда плыл по реке…

– Как же к нему обратиться? – размышлял Слоненок.

– Я придумала! – закричала Мартышка. – Я придумала Обращение! Давайте назовем его имя!

– Крокодил! – закричали гости хором.

– Кто это обращается ко мне? – приоткрыл один глаз Крокодил.

На другой день Мартышка всем сообщала:

– Я придумала обращение! Назовите по имени того, к кому хотите обратиться, и он обязательно вам ответит!

– А если хотите написать письмо, – добавлял Удав, – не забудьте отделить Обращение запятой.

– Или восклицательным знаком, если хотите написать Обращение «громко», – заканчивал Слоненок.

Непостоянная связка

Жила-была Связка быть, она охотно связывала Подлежащее и Сказуемое в прошедшем и будущем времени, но как только случалось настоящее время, Связка почти всегда заявляла:

– В настоящем времени мне нужно заняться личными делами, пусть вместо меня потрудится тире.

– Хорошо, – соглашалось Подлежащее, – но при условии, что я буду существительным, числительным или неопределенной формой глагола.

– Согласно, – сказало Сказуемое, но я тоже ставлю свои условия: требования Подлежащего – это и мои требования. Кроме того, не ставьте передо мной сравнительную степень и частицу не.

На этих условиях Связка отправляется по своим делам до прихода прошедшего или будущего времени.

Влюбленный Глагол

Полюбил Глагол гордую и надменную частицу Не.

– Люблю! Обожаю! – восклицает он.

– Не люблю! Не хочу! – отвечает частица Не.

– Преклоняюсь перед Вами! – восхищается Глагол.

– Не подходи! – кричит частица Не.

Долго говорил ей Глагол о своих чувствах, но частица Не отвергала любовь Глагола. Удрученный несчастливой любовью, пошел Глагол скитаться по свету. Долго ли, коротко ли он путешествовал по миру, но любовь звала его назад, к возлюбленной.

И вот они повстречались вновь. Встретила строптивая частица восторженный взгляд Глагола и закричала:

– Ненавижу!... – и вдруг замерла.

Обрадованный Глагол взял ее за руку. С тех пор частица Не стоит рядом с Глаголом в словах, которые без нее не употребляются: ненавидеть, нездоровится, недоумевать и некоторых других.

Таким образом, активизация познавательной деятельности учащихся на уроке - одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной умственной деятельности. Поэтому работу на каждом уроке следует организовать так, чтобы учебный материал становился предметом активных действий ученика.

Многие педагоги - практики не считают необходимым сочетать методы обучения и используют постоянный набор приемов. Но ведущие педагоги и психологи отмечают, что однообразная деятельность тормозит познавательную активность. Выполнение однотипных упражнений, конечно, способствует усвоению знаний, умений, навыков, но имеет и отрицательный эффект. Познавательная активность в этом случае высока лишь в момент ознакомления с новым, далее она постепенно снижается: пропадает интерес, рассеивается внимание, возрастает число ошибок.

Таким образов, главной задачей учителя является такое построение образовательного процесса, при котором между всеми этапами обучащиеся смогли бы установить тесные взаимосвязи и смогли бы увидеть конечный результат своего труда. Итак, педагогу необходимо стараться максимально приблизить изучение программного материала к жизни, сделать процесс обучения более эмоциональным и интересным. Это позволит пробудить у учащихся интерес к новому, желание познавать мир и, учитывая психологические особенности детей, помогать им лучше и легче усваивать учебный материал.

Использованные ресурсы:

В.М. Бурмако. Русский язык в картинках. – М.: Просвещение, 1991.

Л.Т. Григорян. Дидактический материал к учебнику русского языка. 5 класс. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989.

А.О.Орг. Олимпиады по русскому языку. 5 – 7 классы. – М.: Просвещение, 1998.

Н.М. Лебедев. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. – М.: Просвещение, 1991.

5. http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/33-rebusi-slova-2.html

Нравится материал? Поддержи автора!

Ещё документы из категории русский язык:

Чтобы скачать документ, порекомендуйте, пожалуйста, его своим друзьям в любой соц. сети.

После чего кнопка «СКАЧАТЬ» станет доступной!

Кнопочки находятся чуть ниже. Спасибо!

Кнопки:

Скачать документ