ИГРЫ- ДРАМАТИЗАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Федеральное агентство по образованию и науке Российской Федерации Педагогический институт подразделение

ГОУ ВПО « Марийский государственный университет»

Факультет педагогики и психологии

Специальность 050703. 65 «Дошкольная педагогика и психология»

Кафедра дошкольной и социальной педагогики

« ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»

Зав. кафедрой дошкольной

и социальной педагогики

Федорова С. Н.

« .»______________2008г.

АКМАЗИКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Заочная форма, 6 курс, группа 66

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему:

ИГРЫ- ДРАМАТИЗАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Научный руководитель

канд. филос. наук, доцент

Шалаева С. Л.

_____________________

Рецензент:

______________________

______________________

______________________

Йошкар- Ола

2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………………3

Особенности обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста………………………………………………………6

1.1. Раннее обучение иностранным языкам: проблемы и пути развития..6

1.2. Английский язык: организация речевого взаимодействия…………13

1.3. Роль игры-драматизации при обучении английскому языку младших школьников……………………………………………………………………..19

Познавательный интерес детей младшего школьного возраста…………………………………………………………………..26

2.1. Понятие об интересе……………………………………………………26

2.2. Формирование и развитие интересов у детей………………………..33

2.3.Значение интереса в учебно-познавательной деятельности…………38

Экспериментальное изучение возможностей игры-драматизации при обучении английскому языку младших школьников………………..42

Заключение…………………………………………………………………...53

Список использованных источников………………………………………56

Приложение …………………………………………………………………63

ВВЕДЕНИЕ

Для написания дипломной работы выбрана тема « Игры- драматизации на уроках английского языка как средство активизации познавательного интереса младших школьников» в связи с актуальностью данной проблемы в настоящее время.

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к английскому языку как средству международного общения. Более тесными стали контакты нашей страны с зарубежными государствами, развиваются и укрепляются международные связи. Английский язык признан языком профессионального общения в разных сферах деятельности, а появление компьютеров поставило использование английского языка в особое положение по сравнению с другими языками.

В наше время обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста иностранному языку стало популярным и перспективным. Возможность продолжить образование за рубежом, совершать туристические поездки и необходимость повышать свой образовательный уровень, читая зарубежные печатные издания, поставили человека перед необходимостью изучать иностранные языки иначе, чем это было принято.

Актуализируется проблема, связанная с поиском наиболее эффективных путей, адекватных этой категории учащихся форм работы, в полной мере отвечающих их возможностям и интересам. Главной задачей является формирование, поддержание интереса к языку и чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым.

Наиболее актуальные вопросы, на которые ищут ответы как родители, так и преподаватели: «Со скольки лет можно начинать обучать иностранным языкам?» «Сколько языков может усвоить ребенок в дошкольный период?» «Для чего ребенку иностранный язык?» и многие другие.

Современные психологи и педагоги пришли к выводу, что следует начинать обучение иностранным языкам с 3-10 лет, чтобы использовать благоприятные возможности раннего возраста.

Как же организовать процесс обучения иностранному языку, чтобы он был интересен и доступен детям? Учитывая психологические особенности развития восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления младших школьников, в учебном процессе многие учителя отдают предпочтение игровым формам работы.

Использование ролевых игр, игр- драматизаций, инсценировки является одним из эффективных средств развития познавательного интереса учащихся к изучению иностранного языка. Детально продуманная и методически грамотно организованная игра является таким приемом обучения, который позволяет комплексно решать задачи как практического, так и воспитательного, развивающего и образовательного характера. В связи с этим игры на уроках иностранного языка должны являться неотъемлемой частью методической организации урока, особенно на начальной ступени обучения.

Объект исследования: процесс обучения младших школьников английскому языку.

Предмет исследования: игра- драматизация как средство активизации познавательного интереса детей младшего школьного возраста к иностранному языку.

Цель дипломной работы: выявление роли применения игр-драматизаций для активизации познавательного интереса в процессе обучения младших школьников английскому языку.

Гипотеза: если на уроках английского языка систематически применять игры- драматизации, то у детей будет повышаться познавательный интерес к языку, соответственно повышается уровень успеваемости.

Гипотеза и цель определили следующие задачи исследования:

Проанализировать современную методическую, периодическую литературу по данному вопросу.

Рассмотреть проблемы раннего обучения иностранным языкам.

Обобщить опыт современной школы по применению игр-драматизаций при обучении английскому языку.

Использованные методы: изучение и анализ психолого- педагогической, научно-методической и периодической литературы, наблюдение, педагогический эксперимент, количественная и качественная обработка полученных данных.

Практическая значимость исследования заключается в разработке серии занятий с применением игр-драматизаций, направленных на развитие познавательного интереса младших школьников на уроках английского языка, которые могут быть использованы в практической работе педагогов.

База исследования: МОУ СОШ №7 г. Омутнинска Кировской области, в эксперименте участвовало 10 детей 2 класса, возраст 8-9 лет.

Структура работы: введение, теоретическая часть (2 главы), опытно-экспериментальная работа, заключение, изложенные на 55 страницах; список литературы включает 61 источник; 3 приложения.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

1.1. РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Современное образование характеризуется усложнением учебных программ и ростом объема информации не только в средней, но и в начальной школе. В результате младшие школьники испытывают большие психо- эмоциональные и физические перегрузки. Психологи утверждают, что младшим школьникам свойственны повышенная эмоциональность, подвижность, утомляемость от единообразия, целостность восприятия окружающего мира.

Возрастные особенности детей этого возраста, и речевое развитие обуславливают специфику целей и содержания раннего обучения иностранному языку, а также характер профессиональной деятельности педагога.

Исследования Л.С. Выготского, И.А. Зимней, В.В. Давыдова, А.А. Леонтьева, Ш.А. Амонашвили, З.Я. Футерман сконцентрированы на центральных проблемах дошкольного и младшего школьного возраста: психическом и личностном развитии, процессе овладения речью, произвольности в освоении социальной действительности, культуры, в том числе неродной [40, 86].

В современных исследованиях и экспериментальном обучении английскому языку на ранних этапах отмечается ряд положительных результатов, достигаемых средствами иностранного языка. К ним относятся следующие:

Обеспечение общего психического развития (в частности, речевых

способностей).

Формирование таких качеств, как целеустремленность и активность.

Речевое развитие на родном и иностранном языках.

Не подвергается сомнению следующий факт: бесспорное продвижение речевого развития на родном языке в зависимости от овладения иностранным. Так, родная речь становится богаче и правильнее, отмечается развитие речевых способностей и психических функций, связанных с речевой деятельностью. Отмечается влияние иностранного языка на личность ребенка в целом: игровой характер процесса обучения позволяет раскрыть индивидуальные творческие возможности, сформировать навыки общения, установить произвольное общение (в контексте ситуации) и сделать качественный скачок в развитии самооценки (ребенок выделяет себя как субъекта).

Однако в чем специфика раннего обучения иностранному языку в отличие от процесса овладения родным языком и от обучения иностранному языку вообще?

Прежде всего, отлична сама стратегия овладения языком: у детей отсутствуют какое-либо знание (запас), а также навыки и умения пользоваться данным языком в общении, и, как следствие, нет естественных оснований для внутренней работы над языком (что имеет место при усвоении родного языка), которую приходится проделать ребенку, чтобы общаться со взрослыми, передавать при помощи речи свои желания. Отсюда возникает проблема формирования сознательной мотивации (игровой, а впоследствии и познавательной) как предпосылки и результата обучения: через разные средства обучения ( прежде всего игру), коммуникативную направленность обучения формируются интерес и положительные эмоции, обеспечивается осознанный процесс усвоения иностранного языка. При усвоении же родного языка мы выделяем потребность в общении как жизненно необходимое средство коммуникации, познания и, наконец, самопознания.

«…Не только в младшем школьном, но и в дошкольном возрасте ребенку свойственно аналитическое, сознательное оперирование с языком, такое оперирование как способ усвоения иностранного языка вообще является характерным не менее чем для 30% учащихся». ( А. Леонтьев) [40, 86].

И. Зимняя также отмечает различия в усвоении родного и иностранного языка:

усвоение иностранного языка начинается с осознания и намеренности ( вопросы мотивации ставятся на первое место), то есть выстраивается путь овладения «сверху- вниз »;

плотность общения на иностранном языке ниже: сужаются сферы общения, уменьшается количество партнеров общения, оно протекает недостаточно свободно( в силу ограниченности средств коммуникаций);

иностранный язык не может быть в полной мере средством усвоения опыта: используется либо как средство выражения мысли, либо для удовлетворения учебно-познавательной потребности и вне чувственного компонента- в абстрактно- логической, понятийной форме.

Таким образом, можно говорить и об отличии функций иностранного языка от родного в период раннего обучения.

Язык в функции средства общения и приобщения к культуре характерен для родного и иностранного языка. Но язык в функции средства включения в языковую общность и присвоения опыта характерен только для родного языка.

Язык как средство формирования «языкового сознания»: для обоих языков характерно функционирования как средства соотношения личности с предметной действительностью, развития познавательного интереса, удовлетворения познавательных и коммуникативных потребностей. Однако функции родного языка шире- средство обобщения, расширения и дифференциации категорий, опосредования высших психических функций.

Язык как средство осознания «Я» и рефлексии (что отражается в самовыражении, самоактуализации) больше характерен для родного языка (и для иностранного, но на более поздних этапах обучения).

Для раннего этапа обучения, который понимается как процесс формирования основ языковой и минимальной коммуникативной компетенции, как начальный этап дальнейшего изучения иностранного языка, это трансформируется в коммуникативную направленность процесса обучения, стимулирование познавательной (сознательной) мотивации и формирование положительного отношения к изучаемому языку и иноязычной культуре, что выступает целью и средством обучения. Ведущими целями являются воспитание и развитие ребенка средствами иностранного языка: гуманистическое развитие личности; формирование положительного отношения к изучению иностранного языка и их культуре. В деятельности и общении в единстве реализуются воспитательная, развивающая и образовательная цели раннего обучения иностранному языку.

« Овладение иностранным языком ориентировано не только на деятельность и общение, то есть на собеседника (коммуникативный аспект), и не только на образ мира, то есть на сознание ( когнитивный аспект), но и на личность». ( А. Леонтьев) [40, 87].

Деятельность специалиста в области раннего обучения иностранному языку строится, с одной стороны, как удовлетворение естественных, игровых, сиюминутных желаний и потребностей ребенка, с другой стороны, как сознательный, целенаправленный, организованный процесс по психическому и личностному развитию ребенка средствами иностранного языка.

К 6-7 годам происходит активное анатомическое и физиологическое созревание организма ребенка. В целом можно сказать, что у детей основные свойства нервных процессов по своим характеристикам приближаются к свойствам нервных процессов взрослых людей. В этом возрасте происходят также существенные изменения в органах и тканях тела, существенно повышающие физическую активность и выносливость ребенка. Все это создает благоприятные анатомо-физиологические предпосылки для осуществления учебной деятельности. Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей остается характерной высокая утомляемость. Их работоспособность обычно резко падает через 25-30 минут урока и после второго урока. Дети очень утомляются при повышенной эмоциональной насыщенности урока.

При отборе детей в группу для изучения иностранного языка следует определить исходный уровень функциональной готовности или школьной зрелости. Дети с низким уровнем функциональной готовности составляют « группу риска» с точки зрения усвоения программы, повышенной утомляемости, могут испытывать чрезмерно нервно-психическое напряжение. Результатом явится подбор однородной группы детей способных справиться с повышенной нагрузкой.

Очень сложным для первоклассников является период адаптации к школе. Обычно он составляет от 4 до 7 недель. Первый месяц учителю иностранного языка надо использовать для сбора информации о будущих учениках, наблюдать за детьми, знакомиться с ними. Занятия иностранным языком с первых дней могут усугубить и без того сложный период. Трудностей и проблем, связанных с повышенной учебной нагрузкой, не будет у детей, если учеба и общение с учителем принесут радость

детям.

С 6-7 лет ребенок начинает овладевать своими чувствами. Теперь он действует под влиянием не только переживания, но и размышления. Интеллектуальный компонент в его психике усиливается, что является одной из предпосылок готовности к школе.

Полный радостного ожидания ребенок идет в школу и сталкивается там с непредвиденными трудностями, возникает кризис в ценностных ориентациях ребенка: сейчас главным становится результат, оценка. Кроме того, в обычной жизни в качестве стимула мы чаще всего используем понукание и наказание. Психологи же показали, что наиболее эффективно поощрение. Даже если не за что хвалить, необходимо вселить в детей уверенность, надо найти, за что, и успех придет.

Все исследователи утверждают, что обучение иностранному языку должно быть ориентировано на психофизиологические возрастные особенности детей. Специальные занятия можно начинать проводить с детьми 3-10 лет. Изучение второго языка должно начинаться как можно раньше, чтобы использовать наиболее благоприятные возможности раннего возраста. Этот период заканчивается примерно в 8 лет,

следовательно, если мы начнем изучение языка позже второго класса, многие преимущества возраста будут утрачены. Лучше всего начинать изучение иностранного языка в 5-8 лет, когда система родного языка достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения, легко по-новому координировать свои мысли, нет больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. Если методическая система

построена достаточно грамотно, то успех обеспечен практически всем детям. Надо создавать такие организационные и наглядные формы обучения, которые позволят не столько усвоить большое количество языковых единиц, сколько добиться определенного качества владения материалом. Усвоенное в детстве часто оказывается особенно прочно. Развиваются аналитические, математические и коммуникативные способности.

Психологическая природа этого возраста требует игры. Для учителя игра- аналог упражнения, действие, в котором дети учатся артикулировать

воспринимать звуковые различия, понимать и идентифицировать слова, то есть понимать и выбирать, составлять фразу по модели.

Для ребенка- интересное, увлекательное взаимодействие с педагогом и сверстниками, в котором создание высказывания определенного типа диктуется игрой.

Основная цель обучения иностранному языку- это развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.

На первой ступени большое значение имеет создание психологических и

дидактических условий для развития у учащихся желания изучать иностранный язык, коммуникативных потребностей и познавательных потребностей.

Обучение иностранному языку начинается с устной формы общения. Устное начало создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального общения, что вызывает интерес к предмету и создает достаточно высокую мотивацию.

Устное начало позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. Учителю иностранного языка в силу специфики предмета, его коммуникативной направленности необходимо целенаправленно формировать у себя такие качества: интерес к людям, быстрая и точная реакция на собеседника, артистизм, доброе, открытое отношение к людям, отсутствие предвзятости и тревожности, усилия должны быть направлены на формирование и развитие личности ребенка средствами иностранного языка. Учитель всегда должен быть готов к принятию позиции ребенка,

пониманию его интересов, мотивов, ценностей, действий. Он должен уметь играть с ребенком, входить в игру сам, переживая удовлетворение от нее.

1.2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Сколь важна роль взрослого, определяющего развитие ребенка, его речь на родном языке, подчеркивали отечественные психологи Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец. В работах ученых проходит мысль: ребенок овладевает языком в различных видах деятельности и в процессе общения, прежде всего со взрослым. Без поддержки взрослого не может развиваться и речь ребенка на иностранном языке. Имеется в виду грамотное и умелое применение различных методических приемов и правильное построение занятий, в ходе которого педагог учитывает индивидуальные особенности своих воспитанников [41, 74]. В условиях искусственно созданной иноязычной среды умение педагога структурировать речь, использовать необходимые и доступные лексико-грамматические и интонационные средства делает занятие коммуникативно наполненным и осмысленным. Следует также отметить, что занятие, построенное преимущественно на иностранном языке, развивает речевые умения и навыки детей, демонстрирует реальность иностранного языка как средства общения.

Современные методические подходы к раннему обучению детей иностранному языку предполагают: равноправным участником иноязычной учебной коммуникации является педагог, умело и грамотно пользующийся иноязычной речью как средством общения и средством обучения. Анализ методической литературы и наблюдения показали, что особенности современного подхода к преподаванию английского языка в детском саду заключаются в отсутствии психологической основы обучения общению на втором языке. И педагог, и дети используют иностранный язык в очень ограниченном числе готовых речевых ситуаций (предлагаемых программой или учебными пособиями); решая задачи, коммуникативные, организационные, как правило, переходят на родной язык. Чтобы успешно овладеть иностранным языком как средством общения, дети, которых педагог поощряет и поддерживает, должны использовать его активно. Родной язык на занятиях английского языка целесообразен в ограниченных ситуациях, перифраз или адаптированная речь гораздо эффективнее дословного перевода в тех случаях, когда дети не понимают вопроса. На занятиях должны иметь место не только готовые учебно-речевые ( игровые) ситуации программного содержания, но

и реальные, естественные, которые некоторые зарубежные методисты называют неформальными. В отличие от ситуаций программного характера неформальные отличаются спонтанностью, естественностью. Задача педагога- увидеть их и грамотно организовать речевое взаимодействие на занятии, когда каждый ребенок, скажем, должен выбрать карандаш и назвать его цвет. Как должен повести себя педагог, если ребенок не может вспомнить нужное слово? Задать вопрос на английском языке? Перевести ( или не переводить) этот вопрос на родной язык? Если он не сумел организовать речевое взаимодействие на иностранном языке, не исключено, что в дальнейшем дети будут повторять его реплику только на родном языке. Такое речевое поведение становится речевой стратегией, к которой педагоги прибегают на занятиях в ситуации как программного характера, так и неформального.

Несомненно, основное средство моделирования неформального речевого взаимодействия дидактическая речь педагога. Взаимодействие в условиях раннего обучения иностранным языкам, как правило- это модель, где педагог выступает в роли инициатора, ребенок- ответчика, высказывания которого педагог подкрепляет ответной реакцией одобрения ( или неодобрения), расширенным комментарием. Эта модель достаточно распространена и широко отображена в зарубежной литературе. В условиях раннего обучения иностранным языкам младших школьников инициативная реплика педагога- это вопрос. Отсюда понятно, что само

взаимодействие носит вопросно-ответный характер; почему успешность (или неуспешность) решения учебной коммуникации во многом определяется умением педагога задавать вопросы как инициирующие, так и последующие.

Наблюдения за процессом обучения детей английскому языку показали: если учесть весь объем дидактической речи педагога, в среднем на вопросы падает всего 40%. Из 100% опрошенных педагогов осознанно, то есть запланировано задают вопросы 90% [41, 75]. Можно предположить, что на занятии практически не возникает неформальная обстановка. Вся или почти вся учебная коммуникация проходит только в рамках заранее подготовленных учебных ситуаций, которые дети вместе с педагогом постоянно репродуцируют в ходе занятия. В ходе этих ситуаций отрабатываются отдельные речевые образцы и лексические единицы. Вместе с тем их однотипность и повторяемость, игровой характер не всегда обеспечивают необходимый перенос навыков и умений диалогической речи в новую обстановку. Поэтому бывает, что ребенок понимает «программные» высказывания педагога, отвечая на вопросы и тем не менее полностью все забывает по окончании занятия. Для него иностранный язык так и остается некой игрой, но к сожалению, не становится средством общения.

Эффективное и грамотное речевое взаимодействие зависит от многих причин. Оно требует, во-первых, мотивированной цели взаимодействия. Кроме того, любой вопрос должен носить обучающий характер, то есть быть направлен на овладение лексико-грамматическими навыками, на развитие коммуникативных навыков. По данным психолингвистики, в условиях «конкуренции» вербальных и невербальных средств в процессе коммуникации человек в первую очередь реагирует на невербальную информацию, которую он получает при помощи жестов, движений и различных наглядных средств.

Диалог ребенка с педагогом может ограничиваться только выражением согласия со стороны первого ( «Yes») или несогласия ( «No»). Тем самым обеспечивается более комфортные условия даже в том случае, если ребенок не готов отвечать на вопрос или по какой-то причине не хочет этого делать.

Во-вторых в неформальном обучении речевое взаимодействие требует вопросов общих или альтернативных, особенно в начале обучения.

Эффективность обучающего взаимодействия вопросов зависит от их связи с наглядной ситуацией (с более широким контекстом). Это может быть, к примеру, такое задание: раскрасить изображения различных фруктов и овощей тем цветом, который больше нравится. Номинация конкретного слова мотивируется более общим контекстом.

Необходимое условие успешности вопросно-ответного речевого взаимодействия, в-третьих, связь с конкретной ситуацией занятия. Взаимодействие не будет успешным, если возникает только по желанию педагога ( ситуация первая). Успех занятия определяется, если взрослый вовлекает ребенка, эмоционально или деятельностью; если он опирается на личный опыт ребенка, его интересы, а также стимулирует его речевую, мыслительную, двигательную активность.

Эффективность обучения при постановке вопросов, в-четвертых, зависит от наглядных средств- различных картинок, предметов. Необходимы также жесты, движения, фонации (отдельные звуки). Жесты при вопросно-ответном взаимодействии могут выполнять функции подсказки (облегчает понимание конкретных слов и выражений), сигнала того, что ответ неправилен, указателя ( то есть обозначать того, кто будет отвечать) и другие.

В неформальных ситуациях для эффективности вопросно-ответного взаимодействия, в-пятых, целесообразно соблюдать определенную последовательность постановки вопроса. Разумнее начинать диалог с общего, постепенно расширяя содержание специальных. Такая последовательность представляется нам методически правильной и коммуникативно обоснованной. Более того, общий вопрос позволяет активизировать конкретные лексические единицы.

Наконец, в-шестых, эффективнее сначала задавать вопросы на иностранном языке.

Перевод на родной следует только в случае полного непонимания, когда исчерпаны все возможные средства- перифраз, расчленение на составляющие части, жесты. При этом лучше всего, если вопрос переводит не педагог, а какой-либо игровой персонаж, который «помогает» справляться с возникшей проблемой.

Важно, чтобы занятия иностранным языком не просто давали знания, но и способствовали полноценному развитию и воспитанию творческой личности.

Можно привести высказывание педагога Улановой О. Б.: «Личность- это своеобразный механизм, все звенья которого взаимосвязаны и, в свою очередь, влияют на процесс овладения иностранным (в данном случае английским) языком. В основе этого «механизма» лежат представления человека (ребенка) о себе» [56, 65].

В статье «Активизация познавательной деятельности учащихся» учитель иностранного языка Широкова Э. Б. пишет: «Задача каждого педагога: помочь пробудиться. Дать толчок и развить творческие способности каждого ребенка. Безусловно, речь не идет о том, чтобы заниматься развитием детей в ущерб знаниям, а о том, чтобы способ усвоения знаний был специально направлен на развитие…Любая творческая задача должна решаться каждый раз в неповторимой ситуации. Важно, чтобы дети были раскрепощены и вместе с учителем «творили»» [51, 16].

Из всего изложенного выше можно сделать вывод о том, что для эффективного взаимодействия на уроке с детьми педагог должен быть компетентен в преподаваемом предмете.

Выделяют следующие аспекты профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка:

Коммуникативная компетентность, предполагающая умение и готовность осуществлять общение. Она включает свободное владение иностранным языком, умение использовать языковые средства, адекватные конкретной ситуации общения, а также знания в области общего языкознания, теории преподаваемого языка и теории родного языка учащихся.

Лингвострановедческая и социолингвистическая компетенция (всесторонние знания в области литературы, истории, культуры англоязычных стран, овладение профессиональным стилем речи).

Профессионально- методическая компетенция, то есть свободное владение иностранным языком и методикой его преподавания, умение конструировать учебный процесс, определять и конкретизировать цели, задачи, содержание и технологию обучения; сюда же включаются психолингвистические основы овладения иностранным языком, знания закономерностей и психологических механизмов усвоения языка.

Но следует помнить, что ни предметные, ни методические знания и умения не обеспечат успеха в работе, если не сформированы отношения учителя к учащимся, к своей деятельности, к самому себе. Сформированность таких отношений проявляется в педагогических качествах. Они включают знание возрастной психологии, умение дифференцированно подойти к учащимся.

1.3. РОЛЬ ИГР- ДРАМАТИЗАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Преподавание иностранных языков в России сегодня переживает, как и все остальные сферы образования, сложный период коренной перестройки. Новое время, новые условия потребовали пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приемов преподавания. По-иному ставится и задача преподавания иностранных языков. Если раньше она сводилась к чтению и переводу текста, то сейчас такой задачей стало обучение языку как реальной и полноценной среде общения. А для этого нужно наладить связь преподавания иностранного языка с жизнью, активно использовать иностранный язык в естественных ситуациях.

Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам, обращают внимание на эффективность использования игрового метода.

Игра занимает важное место в жизни младшего школьника, являясь для него средством познания действительности. Исходя из особенностей психологического развития младшего школьника, одна из которых состоит в преобладании эмоциональной сферы над интеллектуальной, нельзя не оценивать потенциальных возможностей игры как эмоционального фактора. Игра способствует также непроизвольному запоминанию, которое является преобладающим у младших школьников. Она также способствует синтетическому восприятию, являющемуся ведущим в детском возрасте. Известно, что ребенок лучше запоминает целые фразы, чем отдельные слова [19, 82].

Без игры жизнь ребенка невозможна. Так же без игры не представляются и занятия по иностранному языку в начальной школе. Ведь, играя, дети учатся решать элементарные коммуникативные задачи и незаметно для себя овладевают новыми словами и грамматическими структурами.

Иностранный язык в начальной школе – особый предмет.

«Уже с первых дней обучения иностранному необходимо показать каждому ребенку важность и ценность другого, «чужого» языка как сокровищницы знаний о других людях и их культуре»- говорил А. А. Леонтьев [42, 77].

Ребенка прежде всего должен заинтересовать мир детей страны изучаемого языка. Именно поэтому в центре внимания на занятиях иностранным языком должны быть факты и явления не взрослой, а детской культуры страны изучаемого языка или то, как детский мир представляют себе взрослые.

Мост, по которому проходит кратчайший путь постижения «чужого» языка,- игра. В игре «чужое» перестает быть «чужим» и становится «своим».

В силу того, что игровой вид деятельности в младшем школьном возрасте является ведущим, дети более открыты к общению, легче вживаются в роль. Они, по сути, «играют в жизнь» на другом языке и при этом не испытывают страха ошибиться.

Многие дети рассуждают так: бояться нечего, это ведь не я говорю, а Emma из Holiday House («English Together 1»).

Интерес младших школьников к ролевой игре позволяет широко использовать на уроках различные формы инсценировок: Action Stories, Drama Activities, Sketches.

Драматизация как методический игровой прием обучения языку впервые был применен в Англии. Питер Слейд (1954) и Брайн Уэй (1967) считаются родоначальниками использования данного приема в школе. Их идея драматизации как средства формирования творческой личности учащихся во многом повлияла на дальнейшее развитие методических теорий по использованию драматизации в процессе обучения.

В методической литературе предлагаются следующие определения для обозначения термина «драматизация»: постановка, инсценировка, учебный/ дидактический театр, театрализация, драматизация. Под драматизацией при обучении иностранному языку подразумевают «креативное использование письменной и устной речи на основе художественного литературного произведения» [33, 176].

Р. В. Фастовец рассматривает драматизацию как один из видов современных социальных технологий, разновидность ролевой игры, реализуемой в двух вариантах: преобразование монологического текста в диалог или постановка одноактной пьесы по художественному произведению.

Правомерна и точка зрения тех авторов, которые считают этот прием имитационно- моделирующей игрой на том основании, что «театрализация подразумевает обыгрывание диалога (полилога, сцены спектакля) по уже готовому образцу, сценарию, написанному литератором, преподавателем или автором учебника[33, 177].

В процессе обучения инсценировка, театральные постановки и игры- драматизации являются важным и необходимым элементом в процессе изучения иностранного языка. Такое серьезное препятствие как «языковой барьер», становится легко преодолимым, как только дети попадают в ситуацию игры, ролевого взаимодействия, оказываются вовлеченными в общий творческий процесс [51,18].

Игры- драматизации превращают неуверенного в себе, запинающегося на каждом слове ребенка во вдохновенного артиста, произносящего свои фразы на одном дыхании, а также играют важную роль в овладении навыками коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция- это не только умение в нужной ситуации воспользоваться тем или иным речевым образцом. Данное понятие является более широким и включает в себя целый ряд аспектов. Выделим основные и рассмотрим их применительно к методу инсценировки.

Лингвистический аспект коммуникативной компетенции включает в себя лексику, грамматику, произношение и так далее.

В эпоху грамматико-переводного метода именно этот аспект был единственным, которому уделялось внимание в преподавании иностранного языка. Основной целью было умение правильно составить предложение и выполнить перевод. Другими словами, изучение языка происходило ради самого языка, а ни ради общения на нем. Овладение же коммуникативной компетенцией подразумевает использование каждой лексической единице как части речевого образца, применимого в той или иной ситуации общения.

Метод инсценировки позволяет ученику не просто сказать по-английски

определенную фразу, а увидеть, как применить ее, в какой ситуации используют ее англичане. Слова заучиваются не в отдельности по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих изучаемому языку

Необходимо уделить внимание и грамматической стороне данного аспекта. Еще Ж..Пиаже установил, что у младших школьников только развито абстрактное мышление, то есть ребенок мыслит конкретно. Значит, правило на подстановку грамматических структур будут даваться младшим школьникам с трудом. Дети в состоянии выполнить письменное задание на подстановку каких-либо грамматических структур, однако, они еще не способны анализировать и применить данные правила в устной речи.

Как же научить детей правильно использовать грамматические структуры? На начальном этапе изучение иностранного языка грамматическая правильность какой-либо структуры должна прежде всего сводиться к ее функциональности. Разыгрывая ситуации, в которых уместно задавать вопросы ( интервью), дети непроизвольно осваивают различные грамматические структуры.

На основе функционального подхода выделяют следующий аспект.

2. Социолингвистический аспект компетенции отвечает за правильное применение речевых образцов.

У младших школьников плохо развито не только абстрактное мышление, но и абстрактная память. Дети легче запоминают образы, и запоминают происходящее по схеме: ситуация- образ- многократность повторения. Причем чем ярче будет представлен образ, тем меньше количество повторов потребуется и тем прочнее эти образы усваиваются долговременной памятью.

При инсценировке именная функция какого-либо речевого образца несет основное значение. Особенно эффективно происходит запоминание слов- выражений, таких как Look out! Good try!

3.Социокультурный аспект включает в себя умение вступить в разговор,

продолжить его либо прекратить.

Учителя знают, что многие дети испытывают трудности в общении и на родном языке. Чтобы ребенок легко общался его надо научить этому. И здесь очень важен язык непосредственного каждодневного общения. Ребенок должен знать, каким выражением можно начать разговор( Look! I think… Well… и так далее.), выразить восторг( Wow! How nice! Look out!) и так далее.

4.Стратегический аспект включает в себя владение невербальной передачей информации ( жесты, язык тела).

Хорошо формируется этот аспект у самоучек: их цель- добиться, чтобы их поняли, они не волнуются о грамматике и способны «объясниться на пальцах».

Дети младшего школьного возраста- моторики, а следовательно, они успешно овладевают данным аспектом коммуникативной компетенции. Как показывает опыт, дети сначала воспроизводят движение, а потом- слово. Часто во время инсценировки, забывая фразу, ребенок вспоминает жест и пользуется им как синонимом.

Это позволяет избежать в речи информационных пробелов. Таким образом, очень важно, чтобы иностранный язык усвоился ребенком на уровне всего тела, как это происходит при овладении родным языком.

5.Дискуссионный аспект отвечает за связность речи. Грамматико- переводной метод ограничивал данный вид компетенции уровнем предложения. Каждое предложение рассматривалось как отдельная структура, связанная с другими только по смыслу.

На интонацию же обращалось мало внимания, тогда как именно интонация обеспечивает связность речи, делает ее живой, указывает на отношение говорящего к высказыванию. Очень эффективно при развитии данного аспекта использование «чантов». Они позволяют детям услышать мелодику языка, прочувствовать эмоции отдельных фраз и текста в целом. С этой целью полезно инсценировать смешные истории или истории с необычными персонажами. Для успешного овладения данным

видом компетенции необходимо широко использовать аудиоматериалы. Можно предложить детям попробовать себя в речевых породиях друг на друга или на сказочных персонажей. Этот прием пользуется большим успехом.

6.Социальный аспект включает в себя желание общаться, мотивацию к общению.

Для ребенка всегда важен контакт между партнерами по общению, задача учителя- сделать так, чтобы ребенок хотел идти на этот контакт.

Отметим также роль учебных пособий, которые влияют на положительную мотивацию при изучении языка. Учебник должен привлекать ребенка, прежде всего не как справочник, а как интересная книга, которую хочется прочитать. В этой книге должны отражаться интересы детства, присущие младшим школьникам всех стран, и обязательно должна быть история, сюжетная линия с запоминающимися

персонажами.

Проигрывая эпизоды этого сюжета, дети войдут в мир новых для них героев, где иностранный язык скоро станет «родным», а ситуации общения будут естественными. И урок будет для ребенка скорее театрализованным представлением, где сами они- актеры, а учитель-режиссер, который вместе с ними живет на сцене. И вот тогда иностранный язык станет средством общения, а его изучение – интересным и увлекательным занятием.

Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока.

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока.

Успех использования игр зависит прежде всего от атмосферы необходимого речевого общения, которое учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем участником одного процесса [23,30].

Практически все учебное время в играх, так же как в иноязычной речевой деятельности, отведено на речевую практику, при этом максимально активны не только говорящий, но и слушающий.

При всей привлекательности и эффективности игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.

Конечно, урок иностранного языка- это не только игра. Доверительность и непринужденность общения учителя с учениками, возникшие благодаря общей игровой атмосфере и собственно играм, располагают ребят к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций.

Игра способствует развитию познавательной активности учащихся при изучении иностранного языка. Она несет в себе немалое нравственное начало, так как делает изучение иностранного языка радостным, творческим и коллективным.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1. ПОНЯТИЕ ОБ ИНТЕРЕСЕ

Проблема интересов в психологии разработана слабо. До сих пор остается дискуссионным вопросом, что нужно понимать под интересом. С. А. Ананьин в своей монографии «Интерес», опубликованной в 1914г., тщательно рассмотрел различные точки зрения на интерес и пришел к выводу, что интереса как самостоятельного явления психической жизни личности не существует [32, 99]. Ананьин, как функционалист, искал простейший психический процесс, который можно было определить как интерес, и такого процесса он не нашел. В советской психологии одни сводили интерес к потребностям («интерес- осознанная потребность»), другие- к познавательному отношению, третьи- к направленности внимания (Б. М. Теплов). Большинство психологов склоняются к определению интереса как познавательного отношения личности к действительности ( А. Г. Архипов, С. Л. Рубинштейн, В. Г. Иванов).

Различая потребность и интерес, они указывают, что потребность направлена на обладание предметом, а интерес- на его познание (В. Н. Мясищев, В. Г. Иванов). Определяя интерес как познавательное отношение к объекту, психологи, разделяющие эту позицию, по существу суживают понятие интереса и сводят его только к познавательному интересу, хотя фактически они не отрицают и других интересов, которыми живет личность.

Потребность и интерес никак нельзя отождествлять, так как мы не редко сталкиваемся с фактами несовпадения потребности и интереса. Не совпадая с интересом, потребность может стать основой для формирования интереса, и сам интерес может превратиться в потребность личности. Например, на базе потребности в пище может сформироваться интерес к определенным видам продуктов питания. Формирующийся познавательный или этический интерес может превратиться в первую жизненную потребность человека.

Такое же отношение существует между познанием и интересом. Каждый интерес включает в какой- то мере познавательное отношение личности к объекту, но не может быть сведен к нему. Одностороннее понимание интереса как познавательного отношения привело к сосредоточению усилий большинства психологов на исследования познавательных интересов (Л. И. Божович, В. Г. Иванов, Г. И. Уткина) [32, 100]. Эти психологи не учитывают того, что существуют опосредованные интересы, в которых направленность концентрируется не на процессах познания, а на результатах деятельности.

Что же касается эмоционального отношения к объекту, то оно является одним из обязательных признаков интереса. Но не любое эмоциональное отношение составляет интерес. Радость, например, может быть и мимолетной, преходящей и может вовсе не выражать интереса. Следовательно, обязательным признаком и стороной интереса может быть только устойчивое отношение личности к объекту.

Придавая большое значение эмоциональному отношению в характеристике интереса, не следует сводить интерес к эмоциям определенного рода. В сформировавшемся интересе стремление, тяготение к объекту определяется не только эмоциональной привлекательностью, но и сознанием жизненной значимости объекта или деятельности. Отсюда интерес можно определить как специфическое отношение личности к объекту в силу его жизненной значимости и эмоциональной привлекательности [32, 101]. Жизненная значимость объекта деятельности может определяться многими причинами: потребностями, сознанием общественного долга, способностями.

В учебнике психологии под редакцией Зарудной даются следующие определения понятия «интерес»:

Интерес- одна из форм направленности личности, заключающаяся в сосредоточенности внимания, мыслей, помыслов на определенном предмете.

Интерес- проявление не только познавательной, но и других потребностей [48, 254]. Иначе говоря, интерес- это активная познавательная направленность человека на тот или иной предмет или явление действительности, связанная обычно с положительным эмоционально окрашенным отношением к познанию объекта или к овладению той или иной деятельностью.

Если у человека есть интерес к какому- либо предмету или деятельности, то у него проявляется устойчивая тенденция обращать внимание преимущественно на тот предмет или деятельность, выделять их из ряда других, заниматься ими. Так, например, интерес школьника к шахматной игре характеризуется тем, что он всячески ищет возможности поиграть с кем-нибудь в шахматы, участвовать в турнире; он будет внимательно следить за шахматными соревнованиями, читать соответствующую литературу и т.д. Эта деятельность для него выделяется из ряда других своими привлекательными свойствами.

В некоторых случаях интерес к объекту или деятельности может возникать и развиваться не только в силу привлекательности, но и в силу осознания жизненной значимости объекта или деятельности. Такой интерес может появиться у ребенка в процессе раннего приобщения его к определенным видам деятельности. Например, в семье конструктора ребенок рано начал заниматься конструированием. В школе он охотно учился черчению, рисованию, приобретал навыки работы с инструментами, охотно читал техническую литературу, увлекался биографиями выдающихся конструкторов. Этот интерес, развиваясь, перешел в профессиональный, что определило выбор жизненного пути мальчика. В таком случае интерес к деятельности определяется ранним осознанием ее значимости.

Интересы человека многообразны. Человек может проявлять интерес к различным предметам, видам деятельности, к различным сторонам действительности. Прежде всего, интересы различают по их содержанию или направленности.

В этом плане выделяют материальные, общественно- политические, профессионально- трудовые, познавательные, эстетические, читательские, спортивные и другие [32 , 102]. Так, например, материальный интерес может проявляться в стремлении к жилищным удобствам, в интересе к одежде.

Познавательные интересы в широком смысле слова выступают в форме учебных и специально- научных интересов к математике, физике, химии, биологии, философии, психологии и тому подобное.

Общественно- политические- это интересы к определенным видам общественной работы и специально к организаторской деятельности, интерес к политическим вопросам, публицистике.

Четвертую группу составляют эстетические интересы, или интересы к музыке, литературе, кино, театру, живописи.

В характере интересов ярко выражена специфическая направленность личности. Интересы к музыке, к технике, к природе и так далее могут выступать как характерные особенности, отличающие одного человека от другого.

Наличие разносторонних интересов делает человека духовно богатым, содержательным.

Наоборот, отсутствие, ограниченность интересов или их отрицательная направленность обедняют личность, делают ее жизнь скучной и бессодержательной.

Люди также различаются и по степени устойчивости интересов.

Устойчивость интересов во многом определяет устойчивость специфической направленности личности. Люди с устойчивыми интересами плодотворно и творчески работают в определенном виде деятельности, достигают глубоких знаний, большой эрудированности, добиваются существенных результатов в труде.

Однако, встречаются люди с неустойчивыми интересами. Они многим интересуются, но быстро охладевают. В таком случае человек не может сделать ничего существенного.

Интерес к объекту (предмету деятельности) может быть непосредственным и опосредованным.

Непосредственный интерес- это специфическая направленность личности на объект в момент восприятия его или действия с ним. Это интерес к самому процессу деятельности: процессу познания, уже- овладению знаниями, процессу труда, творчеству. Так, например, интересный урок легко захватывает внимание, мысли, чувства учащихся. Ученики не замечают звонка, извещающего о конце урока. Вся ситуация такого урока вызывает непосредственный интерес. В практике учебной деятельности такой интерес часто используется как средство, вызывающее и поддерживающее активность психической деятельности учащихся на уроке.

Опосредованный интерес- это интерес к результату деятельности: например, к образовательному цензу, приобретению профессии, определенному служебному положению, ученому званию, или к материальным результатам труда. В данном случае объектом интереса является результат, который выступает как желанная цель, глубоко захватывающая человека. Опосредованный интерес является более стойким мотивом деятельности личности и выражает ее устойчивую направленность.

Наиболее благоприятным для активной деятельности личности является правильное соотношение непосредственного и опосредованного интереса.

По уровню действенности интересов их можно подразделить на пассивные и активные.

Пассивные- это созерцательные интересы, когда человек ограничивается восприятием интересующего объекта, например, любит слушать музыку, испытывает наслаждение при восприятии картин, но не проявляет активности к глубокому познанию объекта, овладению им и творчеству в интересующей его области.

Активный интерес- это интерес действенный, когда человек не ограничивается созерцанием, а действует с целью овладения объектом интереса. Активный интерес- один из побудителей развития личности, формирования знаний и навыков, способностей и характера.

Различают также интересы по объему. В этом случае говорят о широких и узких интересах. Такое различие не определяет видов, а скорее характеризует структуру интересов личности. Могут быть люди с широкими, разносторонними интересами и с узкими. К первым можно отнести Ломоносова, Суворова, они многим интересовались и глубоко во всем разбирались; вторые проявляют любознательность ко всему, но скользят по поверхности явлений, глубоко не проникли в сущность объектов, не увлекаясь серьезно и постоянно чем- либо одним. Есть люди с очень узкими интересами, которые ограничены в своем развитии. Это очень односторонние люди, живущие в узком мире своего интереса.

По глубине различают глубокие и поверхностные интересы. Первые характеризуют человека как вдумчивого и ответственно относящегося к делу. Такой человек стремиться проникнуть глубоко в предмет познания, в совершенстве овладеть профессией. Люди с поверхностными интересами в познавательном отношении выступают верхоглядами, в практическом- легкомысленными людьми.

В реальной жизни встречаются люди с определенным для них типичным сочетанием различных видов интереса. Так, можно наблюдать людей с активным и глубоким, но узким интересом и, наоборот, с разносторонними, широкими, но поверхностными интересами. В идеальном положительном типе сочетаются глубина и широта, активность и устойчивость интересов. Наиболее положительным является такой тип человека, у которого на типе широких, многосторонних интересов есть центральный, глубокий основной интерес жизни.

Таким образом, интересы имеют существенное значение в жизни и деятельности человека. Полноту и счастье жизни человек испытывает тогда, когда у него есть интересы. Наряду с потребностями интересы побуждают в деятельности, активизируют личность. Работа, если она отвечает интересом, осуществляется легко и продуктивно, человек в таком случае наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ

Интерес может формироваться стихийно и неосознанно в силу эмоциональной привлекательности объекта, а уже потом приходит сознание его жизненной значимости. Ход формирования интереса может быть и обратным: от сознания жизненной значимости к увлечению.

Однако и эмоциональная привлекательность объекта имеет свои глубокие, вначале, может быть, неосознанные индивидом корни как в свойствах объекта, так и субъекта. Почему объект привлекает внимание, доставляет радость, наслаждение? Потому что объект по своим свойствам отвечает в какой- то мере психическому настрою или складу личности. Вот почему один и тот же объект не может у всех людей вызывать одни и те же переживания.

Большое значение в избирательном отношении к объектам имеют природные задатки, способности. В зависимости от их специфичности обнаруживается избирательное отношение к объектам и сопровождающее это отношение переживание.

Следовательно, для образования интереса имеет существенное значение взаимоотношение субъекта и объекта, уровень соответствия требований объекта требованиям субъекта. Однако нужно помнить о том, что между объектом и субъектом стоят другие люди, которые опосредуют отношение субъекта к объекту. Отношения субъекта не только направляются, корректируются, но и воспитываются другими людьми.

Интересы начинают формироваться довольно рано и выступают первоначально в форме любопытства.

Зачатки интересов можно наблюдать на первом году жизни ребенка. Основой возникновения их являются развивающиеся потребности. Ребенка привлекают яркие, красочные предметы, громкие звуки, движение предметов. Ребенок неотрывно воспринимает эти раздражители и проявляет желание снова и снова их воспринимать. Постоянный и непосредственный контакт с предметами, которыми сопровождается процесс удовлетворения потребностей ребенка,- условие возникновения первых интересов. Однако эта направленность на объект в силу его эмоциональной привлекательности пока что «привязана» к восприятию, носит временный характер и может быть названа прединтересом [32, 104].

В связи с овладением ходьбой и развитием речи (преддошкольный возраст) расширяются возможности общения ребенка с окружающим миром. В дошкольном возрасте возникает собственно интерес как относительно устойчивое отношение к эмоционально привлекательной деятельности, которая регулируется представлениями. Таким интересом является познавательный интерес, о котором свидетельствуют характерные и притом многочисленные вопросы: «Почему, отчего, зачем?» ребенок стремиться понять явления, все новое его привлекает и поражает.

Возникает интерес к игре, который становится ведущим в дошкольном возрасте. Игра- основной вид деятельности дошкольника. В процессе игры происходит развитие и удовлетворение познавательных потребностей и интересов дошкольников.

В конце дошкольного возраста появляется интерес к трудовым операциям взрослых. Вовлечение детей в посильные трудовые обязанности представляет важное условие развития этого интереса. Проявляется интерес к рисованию, лепке. В это же время возникает интерес к пению, танцам, музыке.

Также к концу дошкольного возраста у ребенка формируется под влиянием старших интерес к учению в школе. Он не только играет в школу, но и делает успешные попытки овладеть чтением, письмом, счетом и тому подобное.

Интересы дошкольника непосредственны, отличаются неустойчивостью и определяются конкретной ситуацией, в которую попадает ребенок.

Младший школьный возраст характеризуется появлением учебных интересов, которые начинают выступать как мотив учения. В начальной школе познавательные интересы углубляются, формируется сознание жизненной значимости учения. С течением времени эти интересы дифференцируются: одним больше нравится арифметика, другим- чтение и тому подобное. Большой интерес проявляется у детей к процессу труда, особенно если он совершается в коллективе.

С переходом детей из начальной школы в среднюю расширяются, дифференцируются, углубляются их интересы, появляются новые. Читательские интересы становятся более устойчивыми и избирательными. Подростков прежде всего привлекает приключенческая литература, книги о путешественниках. Формируется интерес к технике, конструкторской деятельности. Отчетливо начинают выступать спортивные интересы.

Подросток не может еще отдать отчет, какой предмет он больше любит. Постепенно, накапливая знания и испытывая себя в различных областях учебы, он начинает определять для себя наиболее интересный предмет и более усиленно им заниматься.

У подростка формируются общественно- политические интересы. Он начинает следить за ходом общественной жизни, международным положением, читать газеты и вести политические дискуссии. Большой интерес обнаруживается к общественно жизни школы и класса, наблюдается явное стремление занять активное положение в общественной жизни. Большинство учащихся желают вести общественную работу.

В старшем школьном возрасте в связи с задачами жизненного самоопределения на первый план выдвигаются научные, технические, эстетические- профессиональные интересы.

Большое место занимают интересы к внутреннему миру человека, к его поведению, морали. Отсюда и изменение читательского интереса. Теперь юношу интересуют книги, в которых раскрывается психология человека, рассматриваются вопросы сердечной жизни.

Развитие интересов связано с общим возрастным развитием, так как для становления тех или иных интересов необходим определенный уровень психического развития, знаний и жизненного опыта.

С развитием сенсомоторной организации, интеллектуальной и эмоциональной сфер личности возрастают возможности познания и трудовой активности ребенка. Этим и объясняется развитие, углубление и качественное изменение интересов.

Для ребенка вначале существует окружение, а затем раскрывается целый мир. По мере того как все шире и глубже раскрывается мир, его отношение к различным сторонам жизни становится все более активным и избирательным. Следовательно, обучение и учение- основной фактор формирования интересов. Важное значение в формировании интересов ребенка имеет человеческое отражение [32, 105]. Суждения взрослых об общественных событиях, их эмоциональное отношение к ним, оценка различных профессий и отношение к собственной профессии оказывают влияние на формирование интересов детей. Наряду с этим социально- психологическим фактором решающее значение в формировании интересов имеет воспитание в семье и школе.

В процессе воспитания раскрывается перед ребенком смысл и общественная значимость различных деятельностей. Кроме того, воспитатель организует деятельность ребенка таким образом, чтобы дать ему возможность самому испытать радость труда, учения. В формировании интересов немаловажное значение имеет оценка учителем, воспитателем и коллективом той или другой деятельности, ее результатов. Формирование положительного общественного мнения об учебе и труде стимулирует активность школьников и содействует формирование их последовательных и трудовых интересов. Интерес возникает и развивается только тогда, когда деятельность осуществляется без особого напряжения, легко и оказывается результативной. Особенно это важно на первом этапе формирования интересов. Нередко первые трудности отпугивают. Когда интерес сформируется, не страшны трудности.

Вот почему важно организовать деятельность так, чтобы ребенок с первых же шагов имел хотя бы небольшие успехи и пережил радость достижений.

Как показывают наблюдения, огромное влияние на развитие и формирование интересов оказывает морально- психологический облик учителя, глубина и широта его познаний, умение эмоционально излагать материал, способность увлечь ребят своим рассказом.

Учителям, воспитателям нужно постоянно помнить о том, что только разнообразие, творческий характер и перспективность деятельности могут формировать устойчивые интересы. Когда учащийся познает все новые и новые для него стороны действительности, видит перспективы развития науки и возможности приложения ее к практике, когда его учение, труд носят творческий характер, то естественно его интересы расширяются и углубляются. Эти условия тоже необходимы для становления устойчивого интереса к познанию и трудовой деятельности.

2.3. ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА В УЧЕБНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интерес имеет важнейшее значение в осуществлении любой деятельности человека: является одним из наиболее существенных стимулов приобретения знаний, расширения кругозора, повышает познавательную активность человека в определенной области.

Интересующий личность предмет или явление легко выделяется из массы других; занятия интересной деятельностью менее утомительны, более продуктивны. В этом огромное значение интересов для практической деятельности человека.

Велика роль интереса и в учебной деятельности, в успешном овладении изучаемым предметом. При наличии интереса знания усваиваются основательно, прочно; при отсутствии его учебный материал усваивается с трудом, часто формально, не находит применения в жизни, легко и скоро забывается.

В педагогической практике интерес необходимо использовать как средство привлечения и поддержания внимания учащихся. Однако надо учитывать то, что интерес тесно связан со знаниями. Если у школьника имеются пробелы в знаниях, которые мешают усвоению нового материала, у него падает интерес к изучаемому предмету. Интереса не вызывает и то, что хорошо известно, давно усвоено.

Воспитание интересов играет важную роль в формировании способностей учащихся. При наличии интереса ребенок трудится с увлечением, а не по принуждению, отдает все силы интересующему его делу. При этом он приобретает много знаний, навыков и умений, что благотворно сказывается на развитии его способностей.

Важным условием воспитания интересов являются увлеченность самих педагогов тем или иным видом деятельности. Эта увлеченность захватывает, заражает воспитанников. Если учитель работает творчески, с увлечением ведет уроки, организует интересные внеклассные занятия по своему предмету, непринужденно и систематически делится своими впечатлениями о прочитанной книге, театральной постановке, новом научном открытии, изобретении и тому подобное,- это положительно влияет на формирование их интересов.

Проблема формирования познавательного интереса к английскому языку представляет особую значимость для методики его преподавании.

По характеру проявления познавательного интереса в процессе изучения предмета выделяют уровни развития познавательного интереса: 1- низкий уровень, 2- средний и 3- высокий уровень. Так, у учащихся с низким уровнем развития познавательного интереса активность на уроках ситуативная, часты отвлечения, предпочтение отдается заданиям репродуктивного характера, со стереотипными действиями. Учащиеся со средним уровнем развития познавательного интереса предпочитают также поисковый характер деятельности, но не всегда склонны к выполнению творческих заданий, их самостоятельная деятельность носит эпизодический характер, зависит от внешних стимулов. Учащиеся с высоким уровнем развития интереса отличаются самостоятельностью, активным участием на уроке, предпочтением учебной деятельности более трудного характера [18, 2].

Автор статьи «Формирование познавательного интереса у учащихся» Н. Демченкова предлагает схему, определяющую место познавательного интереса в структуре познавательного процесса.

В данной схеме буквы обозначают:

ПИ- познавательный интерес к английскому языку;

ПА (познавательная активность)- личностное отношение познающего субъекта к процессу познания;

ПС (познавательная самостоятельность)- характеристика личности ученика, связанная с инициативой в процессе учения, с поиском различных путей нового знания без участия учителя и помощи со стороны;

УПД (учебно-познавательная деятельность)- такая деятельность, результатом которой являются открытие учеником новых знаний, умений и навыков;

УД (учебная деятельность)- деятельность ученика, результатом которой является закрепление новых знаний, умений и навыков;

ПД (познавательная деятельность)- деятельность, результатом которой является открытие учеником нового, неизвестного для него научного знания [18, 2].

Умение заинтересовать английским языком- дело непростое. Творческая активность учащихся, успех урока зависят от методических приемов, которые выбирает учитель.

Наиболее эффективным путем формирования познавательного интереса к английскому языку является применение на уроках и занятиях веселых стихов песен и, конечно же, игровых приемов, в том числе игр-драматизаций.

А. А. Леонтьев занимался исследованием психологических предпосылок раннего овладения неродным языком. Он подчеркивал, что «овладение иностранным языком у старших дошкольников и младших школьников невозможно без развития у них навыков сознательного оперирования над языком и формирования на ряду с игровой также познавательной мотивации»; наиболее эффективным путем формирования познавательных мотивов и интересов является «вплетенность» их в игровую ситуацию [21 , 94].

Таким образом, при формировании познавательного интереса учителю необходимо соблюдать следующие условия:

Владение понятием «познавательный интерес» (учителю необходимо знать, что такое познавательный интерес, различать уровни его развития у учащихся);

Учет возрастных и индивидуальных особенностей;

Содержание заданий (они должны носить интересное содержание, то есть формулировку и путь решения задания);

Трудность (следует учитывать, что при достаточно высокой трудности интерес к выполнению задания снизится);

Свойство локальной устойчивости.

Можно выдвинуть требования, которым должна отвечать подобранная система игр- драматизаций, способствующая развитию познавательного интереса к английскому языку:

- система игр соответствует общей учебной цели (под общей учебной целью понимаем формирование познавательного интереса к предмету);

- система игр обеспечивает дифференцированное обучение (под данным принципом обучения понимаем создание соответствующих условий для формирования познавательного интереса к английскому языку у учащихся различных типологических групп);

- система игр отвечает принципу активности (под принципом активности будем понимать создание соответствующих условий для проявления познавательной активности каждым учащимся);

- система игр обеспечивает постепенное нарастание степени самостоятельности учащихся (под этим принципом понимаем переход от несамостоятельной деятельности учащегося, сопровождаемой помощью учителя, к самостоятельной индивидуальной деятельности).

Данные условия являются необходимыми: если соблюдать их, то возможно эффективное формирование познавательного интереса старших дошкольников и младших школьников к английскому языку.

3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГР-ДРАМАТИЗАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Исследовательская работа была проведена в средней общеобразовательной школе № 7 г. Омутнинска, во 2 классе. Учитель английского языка – Акмазикова Юлия Анатольевна. Количество учащихся класса 20 человек.

Среди учеников встречаются дети со слабыми способностями к учебной деятельности, но большинство учеников активны на уроках.

Класс спокойный, дети воспитаны, сдержаны. Изолированных детей нет. По словам классного руководителя, Шулятьевой Татьяны Анатольевны, у детей необходимо формировать и поддерживать интерес к учебной деятельности.

Целью экспериментальной работы является: проследить как систематическое применение игр-драматизаций на уроках английского языка влияет на активизацию познавательного интереса младших школьников.

Для этого:

с группой учащихся в течение учебного года вести целенаправленную и систематическую работу по формированию познавательного интереса к иностранному языку;

провести проверку сформированности умения разыгрывать различные ситуации в парах и группе;

сделать выводы по выполненной работе к концу учебного года

Предполагаемый результат: применение игр-драматизаций вызывает интерес учащихся к изучению иностранного языка, соответственно повышается уровень успеваемости.

Для решения поставленных задач были применены следующие методы исследования: анализ психолого- педагогической литературы, наблюдение, проведение и анализ уроков.

Экспериментальная работа проводилась в три этапа:

Проведение констатирующего эксперимента

Проведение формирующего эксперимента

Проведение контрольного эксперимента

Для проведения эксперимента было выбрано 10 человек из класса. Данная группа учеников включает детей с разными способностями, разным уровнем познавательного интереса к учебной деятельности:

Валерия Б.

Дмитрий Ж.

Алексей К.

Илья Л.

Дмитрий Л.

Анна П.

Мария С.

Екатерина Т.

Сергей Т.

Надежда Ч.

Следует охарактеризовать каждого ученика по характеру проявления познавательного интереса в процессе изучения английского языка.

К 1 (низкому уровню) относятся: Алексей К., Анна П., Сергей Т. У этих учеников ситуативная активность на уроках, предпочитают выполнять задания репродуктивного характера.

Ко 2 (среднему уровню) можно отнести: Дмитрия Л., Дмитрия Ж., Надежду Ч. Ученики предпочитают поисковый характер деятельности, но не всегда выполняют творческие задания, самостоятельная деятельность носит эпизодический характер, зависит от внешних стимулов.

Валерия Б., Илья Л., Мария С., Екатерина Т. относятся к ученикам с 3 (высоким) уровнем развития познавательного интереса. Они отличаются высокой самостоятельностью, активным участием на уроке, с удовольствием выполняют сложные задания.

1. Целью констатирующего эксперимента является выявление умения учеников разыгрывать небольшие ситуации и диалоги на английском языке.

Для этого использовался метод наблюдения и анализ деятельности детей на уроках.

Наблюдение велось за деятельностью отдельных учащихся с учетом уровня развития познавательного интереса.

Наблюдение проводилось по следующим показателям проявления познавательного интереса (Н. Демченкова «Формирование познавательного интереса у учащихся»):

активность на уроке

выполнение заданий более сложного уровня

самостоятельность

В ходе урока велась карта наблюдений по данным показателям (таблица 1)

Таблица 1

Список учащихся

Показатели проявления познавательного интереса

1

2

3

1. Валерия Б.

+

+

+

2. Дмитрий Ж.

+

_

_

3. Алексей К.

_

_

_

4. Илья Л.

+

+

+

5. Дмитрий Л.

+

_

+

6. Анна П.

_

_

_

7. Мария С.

+

+

+

8. Екатерина Т.

+

+

+

9. Сергей Т.

+

_

_

10. Надежда Ч.

+

_

+

Проанализировав результаты наблюдения можно сделать вывод о том, что уровень проявления познавательного интереса у учащихся невысок. Поэтому есть необходимость его формирования на уроках английского языка.

Высокий уровень проявления познавательного интереса учащихся свидетельствует о высокой успеваемости по предмету.

Констатирующий эксперимент был проведен в октябре 2007 года. Для выявления умения детей принимать участие в играх-драматизациях на уроках английского языка были предложены учащимся задания различного характера и уровня сложности (смотри в приложении 1).

Данные диагностики можно представить в виде таблицы, в которой знаком + обозначено выполненное задание без помощи учителя, знаком * выполненное задание с помощью учителя, - задание не выполнено; У1- У2- номер ученика; 1- 5- номер урока.

Таблица 2

№ урока

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

1

+

-

-

+

*

*

*

+

-

*

2

*

+

-

+

+

-

+

+

*

*

3

*

*

*

*

-

-

+

*

-

+

4

+

*

*

+

*

*

+

+

-

*

5

+

+

-

+

+

*

*

+

*

*

По данной таблице мы видим, что в течение 5 уроков с заданиями в основном справились ученики с высоким уровнем развития познавательного интереса, ученики со средним уровнем справляются с заданиями с помощью учителя и ученики с низким уровнем развития познавательного интереса чаще всего не справляются с заданиями.

Таким образом, проанализировав результаты работы по выполнению заданий на разыгрывание диалогов, можно сказать, что участвуют в играх-драматизациях на английском языке все ученики, но некоторые испытывают затруднения. Это говорит о том, что необходимо систематически работать над такими заданиями и обучать детей разыгрывать различные ситуации и диалоги.

После данного исследования была проведена индивидуальная беседа по выяснению причин неуспеха отдельных учеников, которые не справляются с заданиями или не могут справиться без помощи учителя.

Выяснилось, что в большинстве случаев ученики не знают, с чего начать беседу, как ее закончить; иногда не понимают, что от них требуется из-за невнимательности; бояться говорить, сделать ошибки.

2. С целью корректировки проведенной работы, ознакомления с новыми играми-драматизациями была проведена промежуточная диагностика (формирующий эксперимент). На каждом уроке английского языка в течение учебного года отводилось время на игры-драматизации, инсценировки и диалоги. Серия игр представлена в учебнике для 2 класса “ Enjoy English”- Учим английский с удовольствием. Опишем некоторые из них.

Игра «Знакомство»(первый вариант)

Цель игры: семантизация и отработка лексики по теме «Животные» (Tiger, cat, elephant, hare); закрепление лексических единиц: Hi, hello, who are you, what is your name…; развивать память, внимание, умение входить в роль; способствовать формированию интереса к языку.

Реквизит: маски животных или детали костюмов (можно использовать картинки с изображением животных); клоунский колпак.

Детям предлагается разыграть сцену знакомства клоуна Тома с новыми актерами театра (тигром, слоном, кошкой), задать как можно больше вопросов.

Один из учеников берет на себя роль клоуна Тома, другой - роль нового артиста. Сначала проводится работа в парах, чтобы дети определились с ролями, повторили необходимые речевые образцы, затем по желанию выходят к доске, выбирают нужные реквизиты и выступают со сценкой (желательно выслушать как можно больше учащихся и выделить самых артистичных, веселых и активных).

Том: Hello!

Тигр: Hi!

Том: Who are you?

Тигр: I am a tiger.

Том: What is your name, tiger?

Тигр: My name is…

Том: How old are you?

Тигр: I am seven.

Том: What can you do?

Тигр: I can jump, skip and swim.

Том: It’s fine! Welcome to our theatre!

Игра «Знакомство» (второй вариант)

Цель игры: активизировать изученную лексику по теме «Знакомство»; развивать памяти, воображение, внимание; формировать интерес к изучаемому языку.

Детям предлагается разыграть сцену знакомства между мальчиками (девочками) из Англии и России. Ученики могут сами придумать себе имена.

Сначала дается время на подготовку, затем ученики разыгрывают сценку.

Джейн: Hello! How do you do?

Саша: Hi! I’m fine!

Джейн: What is your name?

Саша: My name is Sasha. And what is your name?

Джейн: My name is Jane. Where do you live, Sasha?

Саша: I live in Russia. And you?

Джейн: I live in England. Nice to meet you, Sasha!

Саша: Nice to meet you too!

Джейн: Bye, Sasha! See you.

Саша: See you.

Игра «Перед соревнованием»

Цель игры: повторение числительных от 1 до 10, активизация лексики в речи изученных речевых образцов: I can, can you…; развивать память, мышление, воображение; способствовать формированию интереса к изучаемому языку.

Реквизит: маски животных или детали костюмов (или картинки с изображением животных); таблички с цифрами от 1 до 10; игрушечный микрофон.

Детям предлагается разыграть сценку: артисты театра (клоуны Тим, Трикки, собака, попугай, крокодил и обезьянка) будут принимать участие в спортивных соревнованиях, а перед этим событием Алиса берет у них интервью. Роль Алисы может взять на себя учитель, а остальные роли берут на себя дети.

На подготовку отводится время, затем ученики вместе с учителем показывают сценку.

Алиса: Hello! What is your name?

Том: Hi! My name is Tom.

Алиса: How old are you, Tom?

Том: I am six.

Алиса: Can you swim?

Том: No, I can’t.

Алиса: Can you run and jump?

Том: Yes, I can run and jump.

Алиса: What is your number?

Том: My number is five.

Так Алиса берет интервью у каждого участника спортивных соревнований.

Ученики с удовольствием принимают участие в играх, им интересны роли, которые они принимают на себя, на уроке повышается активность детей, что свидетельствует о заинтересованности учеников английским языком.

3. Целью контрольного эксперимента является проверка эффективности применения игр- драматизаций на уроках английского языка с целью формирования познавательного интереса .

С этой целью в конце учебного года снова было организованно наблюдение за деятельностью тех учащихся, уровень проявления (развития) познавательного интереса которых был установлен во время констатирующего эксперимента. Наблюдение проводилось по тем же показателям. Данные представлены в таблице 3

Таблица 3

Список учащихся

Показатели проявления познавательного интереса

1

2

3

1.Валерия Б.

+

+

+

2. Дмитрий Ж.

+

_

+

3. Алексей К.

+

_

_

4. Илья Л.

+

+

+

5. Дмитрий Л.

+

+

+

6. Анна П.

+

_

+

7. Мария С.

+

+

+

8. Екатерина Т.

+

+

+

9. Сергей Т.

+

_

+

10. Надежда Ч.

+

_

+

Данные таблицы показывают, что систематическое включение игр-драматизаций в работу на уроках английского языка дает хорошие результаты.

У учеников с высоким уровнем проявления познавательного интереса показатели не изменились.

У тех, чей уровень проявления интереса был средним и низким, показатели значительно улучшились.

Дмитрий Л. со среднего уровня поднялся на высокий уровень проявления познавательного интереса; Алексей К. и Анна П. стали более активными на уроках; Дмитрий Ж. и Сергей Т. стали самостоятельнее.

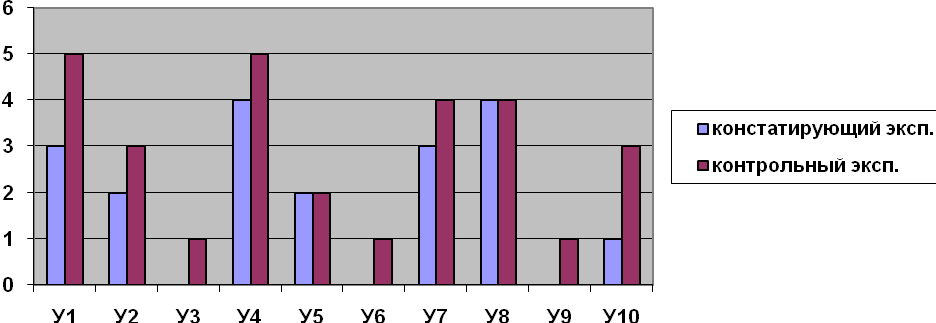

С целью проверки сформированности умения принимать участие в игре-драматизации, вступать в общение на английском языке была проведена итоговая (контрольная) диагностика 29 апреля 2008г. (Задания, предлагаемые детям, смотри в приложении 3). Полученные данные представлены в таблице 4, аналогичной таблице 2.

Таблица 4

№ урока

У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

У8

У9

У10

1

+

*

*

+

*

*

+

+

*

+

2

+

+

*

+

+

*

+

+

*

*

3

+

*

*

+

*

+

+

*

*

+

4

+

+

*

+

*

*

+

+

*

+

5

+

+

*